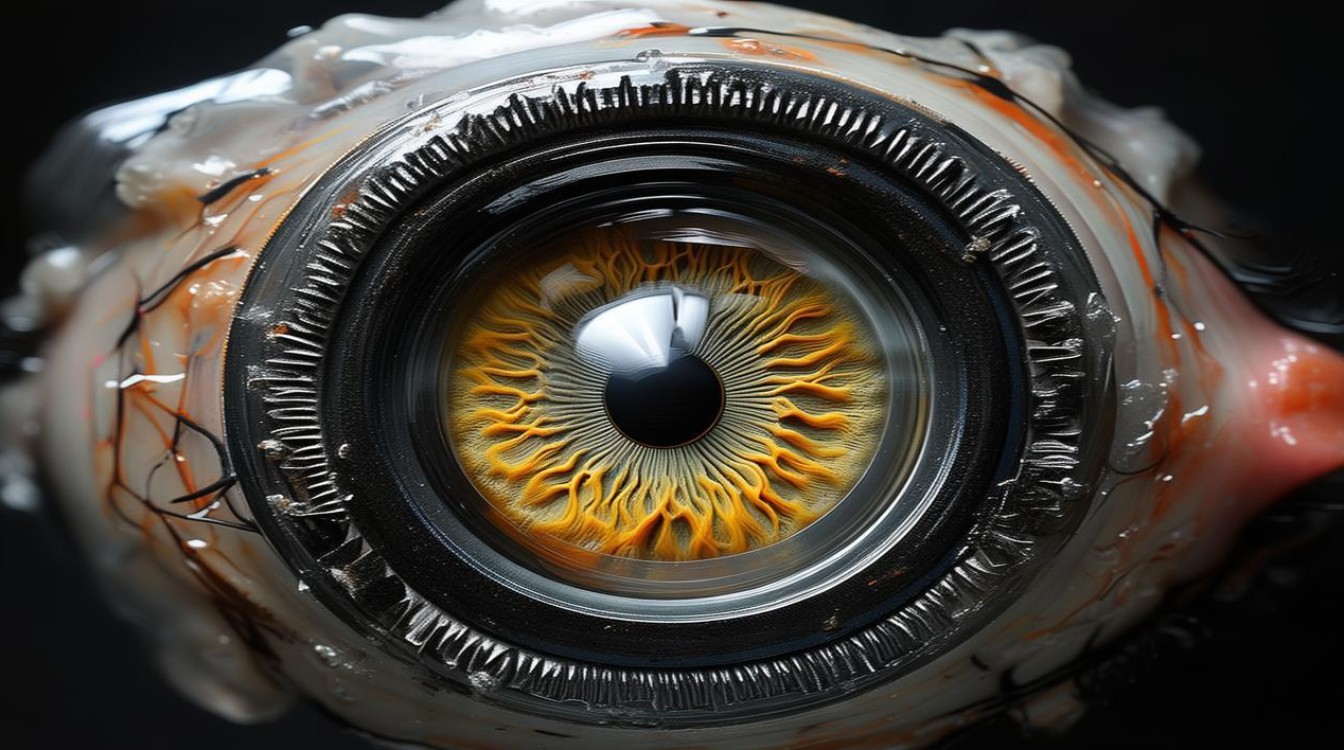

人眼与相机在成像原理上有着惊人的相似性,二者都依赖光学系统将外界景物聚焦在感光元件上,再通过信号处理形成视觉图像,但从结构到功能,人眼作为亿万年进化的生物光学仪器,其精密程度远超任何人工相机,堪称自然界最完美的“光学成像系统”,要理解人眼相当于怎样的相机,需从镜头系统、感光元件、调节机制、成像处理等多个维度进行对比分析。

镜头系统:角膜与晶状体的精密组合

相机的镜头组负责汇聚光线并聚焦,而人眼的“镜头”主要由角膜和晶状体构成,角膜是位于眼球最前端的透明薄膜,相当于相机的第一片凸透镜,其折射率约为1.376,承担了整个眼球系统约70%的光线折射任务,角膜的曲率固定,无法调节,因此相当于一个固定焦距的镜片,负责将光线初步汇聚,晶状体则位于角膜后方,像一个富有弹性的凸透镜,折射率约为1.406,通过改变自身曲率实现焦距调节,相当于相机的“变焦镜头”,睫状肌的收缩与舒张控制晶状体悬韧带的松紧,从而改变晶状体厚度:看近物时,睫状肌收缩,晶状体变凸,焦距缩短;看远物时,睫状肌舒张,晶状体变扁平,焦距变长,这一过程被称为“调节”,其调节范围可达约14屈光度(从看近的10厘米到看远的无限远),远超普通相机的变焦能力。

感光元件:视网膜的“像素”与动态响应

相机的感光元件是CMOS或CCD传感器,将光信号转化为电信号;人眼的感光元件则是视网膜,其上分布着约1.25亿个感光细胞,分为视锥细胞和视杆细胞两类,视锥细胞约600万-700万个,主要负责明视觉和色彩感知,分布在视网膜中央凹区域,密度高达15万个/平方毫米,相当于相机的“高像素传感器”;视杆细胞约1.2亿个,主要负责暗视觉,对弱光敏感,但无法分辨色彩,分布在视网膜周边区域,这种“分区设计”使人在不同光照环境下都能高效成像:强光下,视锥细胞主导,能分辨物体的细节和色彩(如红、绿、蓝三原色,对应视锥细胞的三种视色素);弱光下,视杆细胞接管,虽然色彩消失,但对光线的敏感度比视锥细胞高1000倍,能看清微弱光线的物体,从“像素”角度看,人眼视网膜的感光细胞总数远超普通相机(如全画幅相机约2400万像素),但由于感光细胞并非独立成像,而是通过神经节细胞将信号整合后传递给大脑,其实际“有效分辨率”约为500-700万像素,与高端手机相机相当。

光圈与快门:瞳孔与视网膜的动态调节

相机的光圈控制进光量,快门控制曝光时间;人眼则通过瞳孔和视网膜的“神经响应”实现类似功能,瞳孔是虹膜中央的圆孔,直径可在2-8毫米之间调节,相当于相机的“可变光圈”:强光下瞳孔缩小(F/8.3左右),减少进光量保护视网膜;弱光下瞳孔放大(F/2.1左右),增加进光量提升亮度,这一调节过程由自主神经系统控制,仅需0.3-0.5秒,远快于相机的自动光圈响应速度,人眼的“快门”则是视网膜的化学反应:视锥细胞和视杆细胞感光后,会产生光化学反应,将光信号转化为电信号,这一过程持续约0.1-0.2秒,相当于相机的“电子快门”,人眼还存在“视觉暂留”现象,即光信号消失后,视觉印象仍能保留约0.1秒,这与电影的帧率(24帧/秒)原理一致,确保了视觉的连续性。

成像处理:大脑的“后期算法”

相机的成像依赖于图像处理器(ISP)进行白平衡、锐化、降噪等处理;人眼的成像则离不开大脑的“实时处理”,视网膜上的感光细胞将光信号转化为电信号后,通过视神经传递到大脑枕叶的视觉皮层,经过复杂的神经处理,最终形成我们感知的图像,这一过程包括:边缘增强(大脑会自动强化物体的轮廓)、动态范围压缩(将人眼感知的10^14:1动态范围压缩为可感知的对比度)、色彩校正(根据环境光调整色彩感知,如在白光下将白纸感知为白色,而非黄色或蓝色),更重要的是,人眼具有“选择性注意”能力:大脑会根据关注点自动调整“焦点”,例如阅读时,中央凹对准文字,周边区域则相对模糊,这与相机的“自动对焦+区域测光”功能类似,但更智能、更高效。

人眼与相机的关键参数对比

为了更直观地理解人眼与相机的异同,以下通过表格对比二者的关键参数:

| 参数 | 人眼 | 普通数码相机(全画幅) |

|---|---|---|

| 镜头系统 | 角膜(固定焦距)+晶状体(变焦) | 多组镜片(定焦/变焦) |

| 感光元件 | 视网膜(视锥细胞+视杆细胞) | CMOS/CCD传感器(RGB滤光片) |

| 像素数量 | 约1.25亿个感光细胞(有效500-700万像素) | 2400万-1亿像素 |

| 光圈范围 | F/2.1-F/8.3(瞳孔调节) | F/1.4-F/22(镜头可调) |

| 快门速度 | 约0.1-0.2秒(神经响应) | 1/8000秒-30秒(机械/电子快门) |

| 动态范围 | 约10^14:1 | 约10^6:1 |

| 色彩感知 | 三原色(视锥细胞) | RGB三原色(传感器滤光片) |

| 成像处理 | 大脑(实时动态处理) | ISP(固定算法处理) |

| 功耗 | 约20瓦(全身视觉系统) | 约5-10瓦(相机+电池) |

人眼与相机的本质差异

尽管人眼与相机在成像原理上相似,但二者存在本质区别:人眼是“生物-神经”协同系统,具有自适应、高能效、场景理解等优势;相机是“工程化”工具,擅长细节记录、参数控制和功能扩展,人眼在动态范围上远超相机(能同时看清阳光下的白云和阴影中的细节),但相机可通过HDR(高动态范围)技术模拟这一效果;人眼功耗极低(相当于20瓦灯泡),而相机高像素传感器和图像处理芯片功耗较大;人眼能快速识别物体语义(如“这是一只猫”),而相机需依赖AI算法实现类似功能。

人眼是“活体智能相机”

人眼相当于一台集“自动变焦镜头、动态光圈、超高动态范围传感器、智能图像处理器”于一体的“活体智能相机”,它不仅具备光学成像的基础功能,更通过大脑的实时处理,实现了对环境的自适应感知和语义理解,这种生物光学与神经科学的完美结合,至今仍是人工智能和光学工程研究的灵感来源,虽然相机在像素、变焦倍率、功能扩展等方面已超越人眼,但人眼的“智能”与“高效”仍是科技难以企及的高度。

FAQs

Q1:人眼分辨率比相机高吗?

A1:不能简单比较,人眼视网膜感光细胞总数约1.25亿个,但“有效分辨率”仅约500-700万像素,因为大脑处理时只关注中央凹区域(高分辨率),周边区域(低分辨率)负责感知运动和轮廓,而相机传感器像素可达1亿以上,能记录更丰富的静态细节,但缺乏人眼的“选择性注意”能力。

Q2:为什么相机拍出来的照片和肉眼看到的差距大?

A2:主要原因有三:一是动态范围差异,人眼能同时感知高光和暗部细节,而相机传感器动态范围有限,需通过HDR技术弥补;二是色彩还原差异,人眼大脑会自动校正环境光色彩(如白炽灯下白纸仍感知为白色),而相机需手动设置白平衡或依赖算法;三是视角与景深差异,人眼双眼视场约180度(但清晰视场仅约120度),相机镜头视场由焦距决定,且景深可通过光圈调节,但难以完全模拟人眼的“自然景深”效果。