相机感光元件作为相机的核心部件,其性能直接决定了画质、高感表现、动态范围等关键指标,目前主流感光元件以CMOS为主,CCD已逐渐退出消费市场,感光元件的“排名”需结合尺寸、技术、用途综合考量,不同尺寸和定位的产品各有优势,以下从主流类型、技术特点及代表产品进行梳理。

感光元件的核心参数与分类

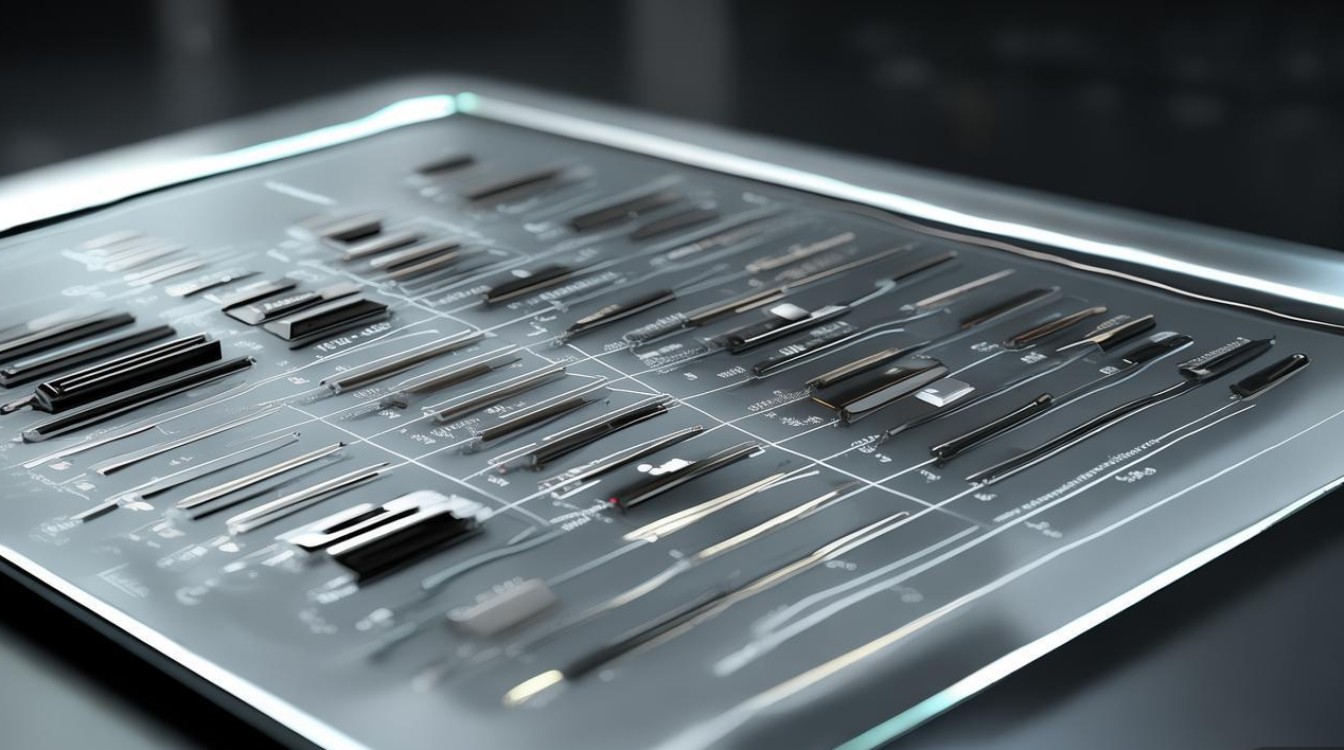

感光元件的性能主要由尺寸、像素、像素间距、动态范围、高感表现等参数决定,尺寸越大,单个像素面积越大,进光量更充足,高感和动态范围通常更优;像素过高可能导致像素间距缩小,影响单像素画质,需平衡分辨率与感光能力,目前主流尺寸从大到小分为全画幅(35.9mm×23.7mm)、APS-C(约23.5mm×15.6mm,佳能22.3mm×14.9mm)、M4/3(17.3mm×13mm)、1英寸(13.2mm×8.8mm)及手机传感器(通常1/1.3英寸及以下)。

主流感光元件类型与代表产品

全画幅感光元件:专业级首选

全画幅因尺寸接近传统35mm胶片,成为专业摄影的“黄金标准”,兼顾高画质与光学性能,适合风光、人像、商业等领域。

- 索尼系列:作为传感器技术领导者,索尼全画幅传感器覆盖高像素、高速度、高视频规格,代表型号包括IMX510(A7R V,6100万像素,背照式,8K视频)、IMX471(A7M4,3300万像素,均衡画质与速度)、IMX581(A7S III,1200万像素,全画幅高感王者,ISO 204800)。

- 佳能系列:凭借自研DIGIC处理器与传感器协同优化,色彩科学表现突出,代表型号如EOS R5的4500万像素全画幅传感器(8K RAW视频)、EOS R6 II的2420万像素传感器(高连拍+强对焦)。

- 尼康系列:以高动态范围和ISO性能见长,Z9的4570万像素堆栈式传感器(120张/秒高速连拍)、Z8的4500万像素传感器(轻量化旗舰)均为行业标杆。

APS-C感光元件:主流平衡之选

APS-C尺寸在全画幅与M4/3之间找到画质与便携的平衡,是摄影爱好者和入门用户的“甜点级”选择。

- 索尼ZV-E10:采用APS-C Exmor R CMOS,约2420万像素,主打Vlog视频,强对焦与侧翻屏设计。

- 佳能EOS R50:APS-C CMOS,约2420万像素,DIGIC X处理器,入门友好,适合日常记录。

- 尼康Z50:约2088万像素APS-C传感器,轻巧机身,兼顾照片与视频。

M4/3感光元件:便携与视频优选

M4/3传感器以小巧体积和强大视频能力著称,适合旅行、街拍及视频创作。

- 松下GH6:M4/3 Live MOS传感器,约2520万像素,支持4K 120fps视频,专业视频规格。

- 奥林巴斯OM-1:M4/3堆栈式CMOS,约2030万像素,5轴防抖+高速对焦,适合生态摄影。

1英寸与手机传感器:便携计算摄影

1英寸传感器(如索尼RX100系列)在卡片机中实现“大底便携”,而手机传感器虽尺寸小,但通过多帧合成、像素融合等技术提升画质。

- 1英寸代表:索尼RX100 VII(2010万像素,1英寸Exmor R CMOS,24-200mm等效焦段)。

- 手机旗舰传感器:三星GN2(1/1.12英寸,5000万像素,双PD对焦)、索尼IMX989(1英寸,一英寸超大底,小米12S Ultra)、豪威OV64B(1/1.34英寸,6400万像素,多摄协同)。

技术趋势与发展方向

当前感光元件技术呈现“堆栈化”“高像素化”“视频专业化”趋势:堆栈式CMOS(如索尼A9 III)实现全局快门,消除果冻效应;高像素向“多用途”发展(如6100万像素兼顾风光与裁切);视频规格向8K、高帧率、RAW格式升级;计算摄影(如多帧HDR、AI降噪)进一步弥补小底传感器物理短板。

相关问答FAQs

Q1:感光元件尺寸越大越好吗?

A1:并非绝对,尺寸大确实能提升进光量和高感表现,但需结合用途权衡,日常拍摄中,APS-C的便携性与画质平衡更实用;专业风光摄影全画幅更优,而Vlog或旅行场景,M4/3或1英寸的轻便性可能更重要,像素过高可能导致单像素感光能力下降,需匹配优质镜头和处理器算法。

Q2:手机和相机的感光元件差距大吗?

A2:物理差距显著,但计算摄影部分弥补短板,手机传感器通常仅1/1.3英寸左右,单像素面积远小于相机,但通过多帧合成(如夜景模式)、像素合并(如1.22μm合成2.44μm)、AI降噪等技术,在白天和弱光场景下已接近入门相机水平,相机全画幅/APS-C传感器的基础动态范围、虚化效果及镜头光学素质,仍是手机难以替代的。