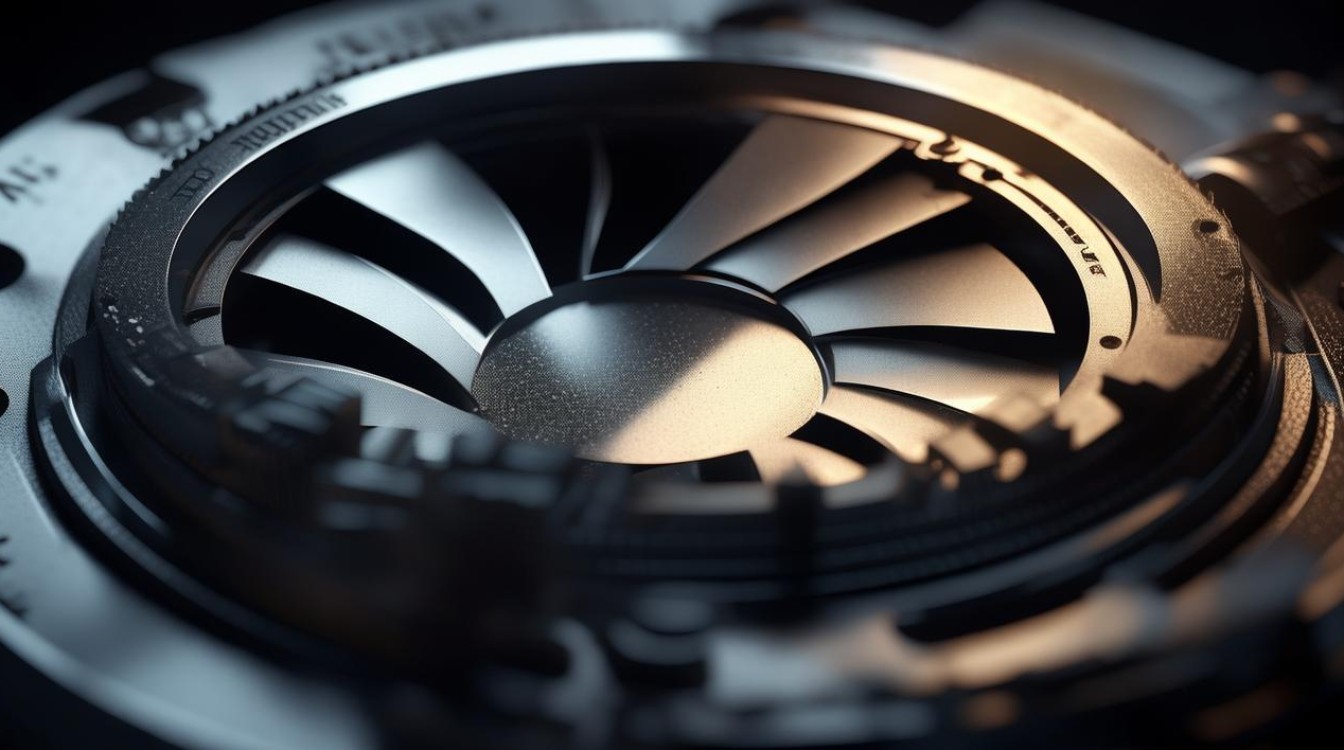

相机光圈是镜头内部通过机械结构控制光线进入传感器/胶片多少的核心装置,其数值以F值(如f/1.8、f/8、f/16)表示,数学上定义为镜头焦距与入射光瞳直径的比值,值得注意的是,F值与实际进光量呈反比——F值越小,光圈开口越大,进光量越多;F值越大,光圈开口越小,进光量越少,光圈的应用贯穿摄影全流程,不仅影响照片亮度,更直接决定景深(画面中清晰范围的前后距离)、成像锐度及特定视觉效果,是摄影师实现创作意图的关键工具。

光圈的核心作用:进光量与景深的双重控制

光圈最基础的功能是调节曝光,通过改变进光量配合快门速度、ISO共同影响照片亮度,在昏暗环境下,增大光圈(如f/1.8)可让更多光线进入,避免因快门速度过慢导致的画面模糊;而在强光环境下,缩小光圈(如f/16)则能防止画面过曝。

但光圈更核心的价值在于控制景深,景深分为浅景深(清晰范围小,背景/前景虚化)和深景深(清晰范围大,画面整体清晰),光圈大小是影响景深最直接的因素:大光圈(如f/1.4-f/4)产生浅景深,适合突出主体、弱化环境;小光圈(如f/8-f/22)产生深景深,适合展现场景细节与空间层次,景深还受拍摄距离、焦距影响——距离越近、焦距越长,景深越浅,但光圈的主导地位不可替代。

不同场景下的光圈应用策略

摄影场景复杂多样,光圈选择需结合拍摄目标灵活调整,以下针对常见场景分析光圈的具体应用逻辑:

人像摄影:大光圈营造浅景虚化,突出主体

人像拍摄的核心是“突出人物,弱化背景”,因此大光圈是首选,常用光圈范围为f/1.4-f/4(全画幅相机),APS-C画幅因焦距转换系数等效为f/1.8-f/5.6。

- 原理:大光圈能大幅压缩景深,使人物面部清晰,背景呈现柔和的虚化(“焦外成像”),避免杂乱环境干扰主体。

- 注意事项:需精准对焦(通常选择眼部),避免因景深过浅导致失焦;若环境光线不足,可适当提高ISO或使用补光设备,避免因追求大光圈而过度牺牲快门速度。

- 进阶技巧:使用长焦镜头(如85mm、135mm)配合大光圈,虚化效果更强烈,空间压缩感更强,适合拍摄特写或半身人像。

风光摄影:小光圈拓展景深,捕捉细节层次

风光摄影要求画面从前到后都清晰,展现场景的宏大与细节,因此小光圈是必备工具,常用光圈范围为f/8-f/16(全画幅),f/11-f/22(APS-C画幅)。

- 原理:小光圈增大景深,使近处的岩石、中景的树木、远处的山脉均保持清晰,同时提升画面锐度(多数镜头在f/8-f/11时画质最佳)。

- 注意事项:光圈过小(如f/22以上)可能因衍射效应导致画质下降(光线通过光圈边缘时发生散射,画面细节模糊),因此不建议使用相机最小光圈;若光线充足,可搭配低ISO(如100、200)保证画质;弱光环境下需使用三脚架,避免因快门速度过慢产生抖动。

- 特殊场景:拍摄日出日落时,若想拍摄太阳的光芒(星芒效果),需使用f/16-f/22的小光圈,光线会因衍射形成放射状线条,增强画面氛围。

微距摄影:中等光圈平衡景深与锐度

微距摄影拍摄距离极近(如1:1放大倍率),景深极浅,稍有不慎就会导致主体模糊,因此需选择中等光圈(f/5.6-f/11),在保证主体清晰的同时保留部分环境细节。

- 原理:微距镜头景深本身极浅,f/5.6左右的光圈可让主体(如花朵、昆虫)清晰范围足够,同时避免背景完全过曝或杂乱;若需更大景深(如拍摄整株植物),可缩小至f/16,但需配合三脚架和闪光灯。

- 注意事项:微距拍摄需精确对焦,建议使用手动对焦或“对焦峰值”功能;因拍摄距离近,景深计算需以主体为中心,避免前景或后景干扰。

夜景摄影:大光圈捕捉光线,小光圈营造星芒

夜景场景复杂,需根据拍摄目标选择光圈:

- 城市夜景/人像:大光圈(f/1.4-f/2.8)可最大化进光量,在弱光下手持拍摄(或配合高ISO),避免画面模糊;同时浅景虚化能突出灯光的“焦外光斑”,营造梦幻感。

- 星空/车流:若拍摄银河或星轨,需小光圈(f/8-f/16)搭配长曝光(数十秒至数分钟),保证星星清晰且不过曝;若拍摄车流光绘,可使用f/8-f/11,让车灯形成连贯的光线轨迹。

运动/动态摄影:大光圈配合高速快门

运动场景需“凝固瞬间”,避免主体模糊,此时需优先保证快门速度(如1/500s以上),光圈则选择较大值(f/2.8-f/4),在弱光下仍能维持足够进光量,避免因快门过快导致画面过暗。

- 原理:大光圈允许更多光线进入,可在不提高ISO的情况下使用更快的快门速度,捕捉运动员跳跃、飞鸟掠过等动态画面。

- 注意事项:运动拍摄需开启“连拍模式”和“连续对焦”(AI Servo),确保主体移动过程中对焦准确;若光线充足,可适当缩小光圈(如f/5.6),提升画面锐度。

光圈与其他参数的协同关系

光圈并非独立存在,需与快门速度、ISO共同构成“曝光三角”,同时影响画质与拍摄效果:

- 光圈与快门速度:大光圈可搭配高速快门(如f/1.8+1/1000s),适合运动或手持拍摄;小光圈需搭配慢快门(如f/16+1/30s),需三脚架辅助。

- 光圈与ISO:大光圈可降低ISO,减少噪点(如夜景拍摄用f/1.8比f/5.6+ISO 3200画质更好);小光圈可提高ISO,但需注意噪点控制。

- 光圈与镜头锐度:多数镜头在f/8-f/11时锐度最佳(光圈过小衍射、过大边缘画质下降);专业镜头(如定焦)大光圈(f/1.4)边缘画质也更优秀。

不同场景光圈选择参考表

| 拍摄场景 | 推荐光圈范围 | 主要目的 | 注意事项 |

|---|---|---|---|

| 人像(特写/半身) | f/1.4-f/4 | 虚化背景,突出人物 | 精准对焦,避免失焦 |

| 风光(远景/全景) | f/8-f/16 | 拓展景深,保证整体清晰 | 避免最小光圈,防止衍射 |

| 微距(昆虫/花卉) | f/5.6-f/11 | 平衡景深与主体锐度 | 使用三脚架,精确对焦 |

| 夜景(城市/星空) | f/1.4-f/16 | 弱光进光/星芒效果 | 根据光线选择大/小光圈 |

| 运动(体育/飞鸟) | f/2.8-f/5.6 | 配合高速快门,凝固动态 | 开启连拍,连续对焦 |

相关问答FAQs

Q1:光圈越大,照片一定越亮吗?

A:不一定,照片亮度由光圈、快门速度、ISO共同决定,光圈越大,进光量越多,在快门速度和ISO不变的情况下,照片确实更亮,但如果光圈增大后,摄影师主动提高快门速度(如从1/100s提高到1/500s)或降低ISO,照片亮度可能保持不变甚至变暗,在自动曝光模式下(如光圈优先A/Av),相机通常会根据光圈大小自动调整快门速度,因此光圈变化对最终亮度的影响会被部分抵消。

Q2:为什么拍风光时常用f/8-f/16,而不是更小的光圈(如f/22)?

A:因为小光圈(如f/22)会导致“衍射效应”——光线通过极小的光圈开口时会发生散射,降低画面锐度,尤其在细节丰富的场景(如山脉、建筑)中,衍射会导致画面“发虚”,细节丢失,多数镜头的最佳画质区间在f/8-f/11(光圈过小时边缘画质下降),因此f/8-f/16能在保证大景深的同时,兼顾锐度和细节,若追求极致景深(如近处花朵+远处山脉),可使用f/16,但需注意画质损失,或通过堆栈(HDR/景深合成)弥补。