世界上最大的照相机诞生于20世纪初,是一台为满足军事侦察和地形测绘需求而制造的巨型胶片相机,其庞大的体型和超大的底片尺寸至今仍令人惊叹,这台相机由美国柯达公司于1930年代受美国政府委托设计制造,最初用于航空摄影,通过搭载在飞机上拍摄大尺寸底片,获取高清晰度的地面图像,为军事行动和地理勘测提供关键数据,与普通家用相机或专业摄影设备相比,它的体型和功能都堪称“巨无霸”,不仅代表了当时光学技术的巅峰,也展现了人类对影像记录边界的极致探索。

历史背景与制造初衷

20世纪初期,随着航空技术的发展,军事侦察对影像质量提出了更高要求——普通胶片底片(如35mm胶片)的分辨率和画面细节已无法满足绘制精密地图或识别远处目标的需求,为此,美国军方寻求一种能够拍摄超大尺寸底片的相机,通过一次曝光获取更广阔的视野和更丰富的细节,柯达公司接手这一挑战,集结了当时最顶尖的光学工程师和机械设计师,历时数年完成了这台巨型相机的制造,它的诞生不仅解决了军事和测绘的迫切需求,更成为大画幅摄影技术发展史上的里程碑。

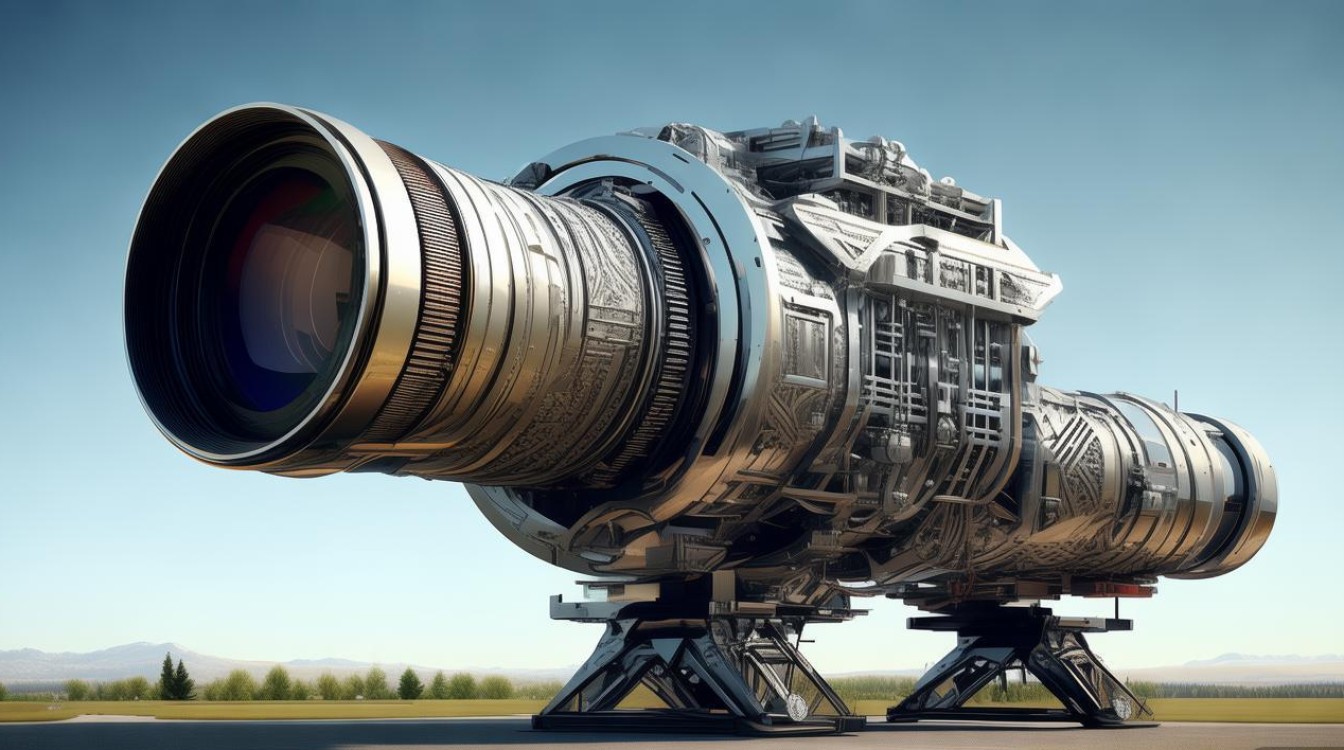

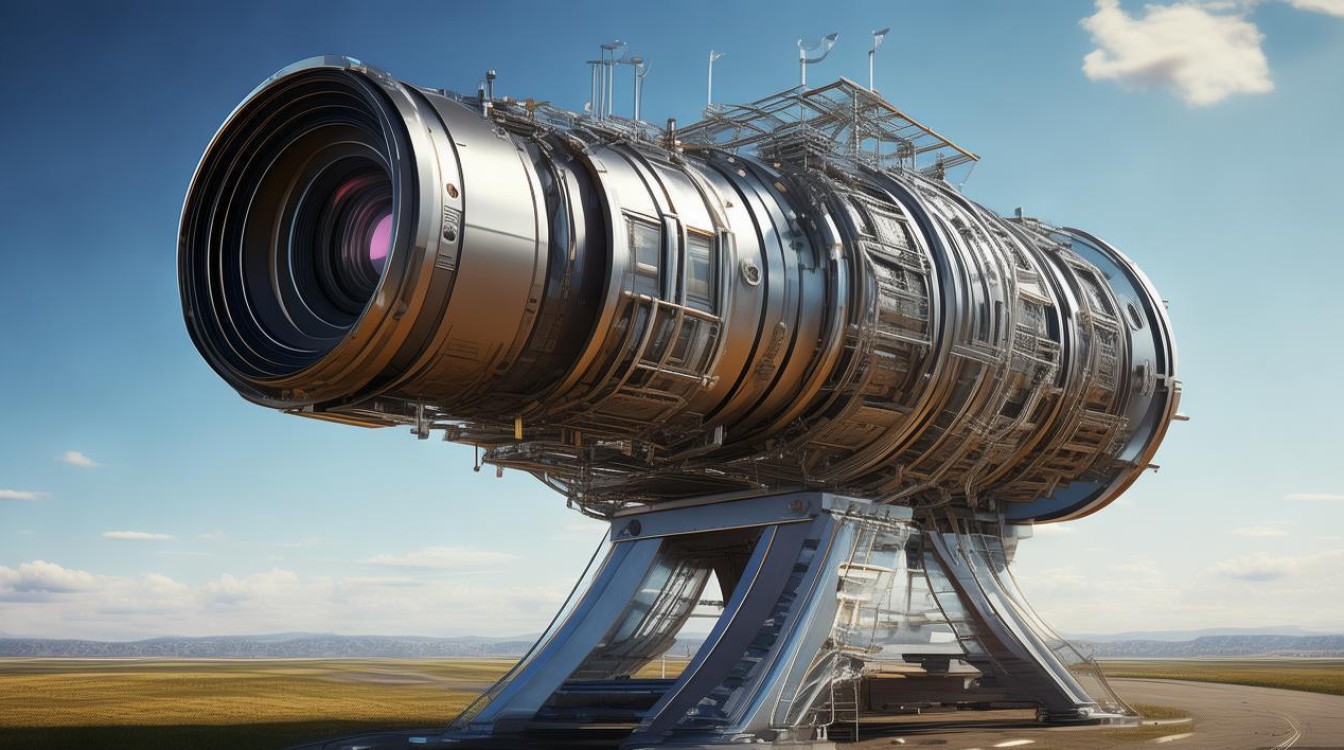

结构设计与核心参数

这台巨型相机的结构设计充分体现了“以大为本”的理念,其每个部件都远超常规相机的规格,机身由柚木和特殊合金打造,整体呈长方体结构,长超过2.5米,宽1.8米,高2米,重量接近3吨,需要通过专用运输车才能搬运,镜头由德国蔡司公司定制,焦距长达2米,由12片镜片组成,最大光圈为f/9,能够有效减少像差并保证画面边缘的清晰度。

最核心的部件是它的底片系统,采用单片玻璃干板作为载体,尺寸达到惊人的1.2米×1.5米(相当于48英寸×60英寸),相当于普通120胶片的300倍、35mm胶片的1200倍,如此大的底片意味着一次曝光就能记录下约18平方米的影像信息,即使放大数十倍,仍能保持细腻的纹理和清晰细节,相机配备了精密的快门系统,曝光时间可从1/100秒到数小时不等,以满足不同光线条件下的拍摄需求;操作时需要3-4名专业人员协同,分别负责对焦、调整曝光、装卸底片等工作,整个过程复杂且耗时。

以下是其关键参数的简要归纳:

| 参数类别 | 具体数值/描述 |

|---|---|

| 制造年代 | 1930年代 |

| 机身尺寸 | 长2.5米×宽1.8米×高2米 |

| 重量 | 约3吨 |

| 镜头 | 蔡司定制,焦距2米,12片镜片,最大光圈f/9 |

| 底片尺寸 | 2米×1.5米(玻璃干板) |

| 快门速度 | 1/100秒至数小时 |

| 操作人员 | 3-4人 |

| 主要用途 | 军事侦察、地形测绘、大型场景记录 |

应用场景与历史意义

在服役期间,这台巨型相机主要用于军事和测绘领域,二战期间,它被搭载在改装的轰炸机上,对敌方军事基地、交通枢纽和防御工事进行高空拍摄,其超大底片的优势使得情报分析人员能够清晰识别地面车辆的型号、甚至士兵的活动轨迹,为战略决策提供了重要依据,在民用领域,它也曾参与过大型地理测绘项目,如绘制美国西部地区的地形图,记录了黄石国家公园、科罗拉多大峡谷等自然景观的原始面貌,为地理研究和环境保护留下了珍贵影像。

从技术角度看,它的诞生推动了多项领域的进步:超大底片的生产促进了感光材料工业的发展;高精度镜头的设计为后来的光学技术提供了参考;而重型相机的机械结构也启发了后续航空摄影设备的创新,尽管如今数字摄影技术已高度发达,但它在影像分辨率和物理细节记录上的表现,仍让部分摄影师和科学家望尘莫及。

现状与传承

随着数字技术的崛起,这台巨型相机在1950年代逐渐退役,后被美国国家历史博物馆收藏,成为镇馆之宝之一,博物馆对其进行了修复,定期向公众展出,让参观者得以近距离感受“巨无霸”相机的震撼,摄影界也曾尝试复刻类似设备,但因制造成本过高、操作复杂且现代需求有限,未能大规模推广,它已成为摄影史上的一个符号,象征着人类对极致影像的不懈追求,也提醒着我们:在技术迭代的浪潮中,那些充满匠心的“老物件”依然闪耀着独特的光芒。

相关问答FAQs

Q1: 世界上最大的照相机拍摄的照片,相当于现在多少像素的数字相机?

A1: 这台相机使用的1.2米×1.5米玻璃干板,若按传统胶片分辨率估算(约每毫米100线对),总像素可达约18亿像素(18000万像素),而目前顶级全画幅相机的像素约为1亿左右,相当于其18倍,数字相机通过像素合成和算法优化,在细节表现上已能部分接近,但胶片大底片的物理记录能力仍具有独特优势。

Q2: 这台巨型相机现在还能正常使用吗?

A2: 这台相机作为博物馆展品已不再用于实际拍摄,修复工作主要针对其机械结构和外观,以确保长期保存;而配套的玻璃干板、显影药水等耗材早已停产,且操作需要专业人员协同,实际使用难度极大,偶尔会有摄影师申请使用复刻设备进行实验性拍摄,以验证其成像效果,但原机已基本处于“退休”状态。