单反相机的快门速度是控制相机进光时间和动态捕捉能力的关键参数,它不仅直接影响画面的明暗,更决定了运动物体的呈现方式——是凝固瞬间还是记录轨迹,理解并熟练调节快门速度,是掌握单反摄影的基础技能之一。

快门速度在相机中通常以秒(s)或其分数形式表示,常见的范围从30秒(慢速)到1/8000秒(高速),部分专业机型甚至支持更长的B门(由摄影师手动控制开启时间)或更短的1/16000秒,其工作原理是通过快门帘幕的开启与闭合,控制光线照射到感光元件的时间:帘幕开启时间越长,进光量越大,画面越亮;开启时间越短,进光量越小,画面越暗,快门速度的快慢直接影响动态物体的成像——高速快门可“冻结”运动瞬间,如飞鸟振翅、运动员冲刺;低速快门则能记录运动轨迹,如流水丝滑、车流光轨。

快门速度的核心作用

控制曝光

曝光是摄影的“技术基石”,由快门速度、光圈大小、感光度(ISO)共同决定(曝光三角),在光圈和ISO固定时,快门速度是调节曝光量的“直接开关”:在晴天户外拍摄,若画面过曝(太亮),可提高快门速度(从1/250s升至1/500s)减少进光;若画面欠曝(太暗),则降低快门速度(从1/250s降至1/125s)增加进光,需要注意的是,快门速度的调节需与光圈、ISO配合,避免因单一参数调整过度导致画质下降(如ISO过高产生噪点,光圈过小导致衍射模糊)。

控制动态表现

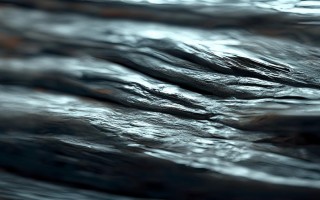

快门速度是“动态视觉语言”的核心表达工具,高速快门(如1/1000s以上)能捕捉人眼难以察觉的瞬间:水滴飞溅的球形轮廓、运动员腾空瞬间的肌肉张力、鸟类振翅的清晰形态,这类拍摄常用于体育、生态、新闻等领域,强调画面的“真实瞬间”,低速快门(如1s以下)则通过“时间累积”制造模糊效果:拍摄瀑布时,1/4s的快门可让水流呈现丝绸般的柔滑;拍摄车流时,2s的快门能让车灯拉出光轨;拍摄星空时,30s甚至更长的曝光可记录银河的旋转轨迹,这类拍摄多用于风光、创意摄影,通过“模糊”传递运动的时间感和艺术感。

快门速度的调节方法

单反相机调节快门速度主要有两种方式:通过模式转盘选择拍摄模式,再通过机身拨盘或按键设置具体数值,不同模式下,快门速度的“自主权”不同:

-

M档(手动模式):摄影师完全自主控制快门速度、光圈和ISO,需通过相机内置测光表判断曝光是否准确(测光表指针居中为曝光标准),适合对曝光有精确要求的场景,如商业摄影、星空拍摄。

-

S档(快门优先)/Tv档(佳能常用):摄影师设定快门速度,相机根据测光结果自动匹配对应的光圈值(若光圈超出镜头范围,会提示光圈值无效),适合需要优先控制动态效果的场景,如运动摄影、流水拍摄,此时只需调整快门速度即可,无需兼顾光圈。

-

A/Av档(光圈优先):摄影师设定光圈,相机自动匹配快门速度,此时快门速度是“被动”生成的,适合需要优先控制景深的场景(如人像摄影虚化背景),但需注意相机自动生成的快门速度是否符合动态需求(如手持拍摄时,若快门低于安全快门可能导致模糊)。

-

P档(程序自动):相机自动设定快门速度和光圈,摄影师可通过“程序偏移”在保持曝光不变的前提下,调整快门速度与光圈的组合(如从1/250s+f/8调整为1/500s+f/5.6),适合快速抓拍,灵活性介于自动模式和手动模式之间。

-

自动模式(AUTO):相机完全控制参数,通常无法手动调节快门速度,适合新手入门或“随手拍”场景。

调节时,需注意机身上的“快门速度拨盘”(通常在机顶或拇指位置)或“速控转盘”(机背),部分机型需先按住“曝光补偿”或“驱动模式”键再转动拨盘,取景器或LCD屏幕会实时显示当前快门速度,部分机型还会提示“是否超出安全快门”或“是否可能导致过曝/欠曝”。

安全快门:避免手抖模糊的关键

手持拍摄时,若快门速度过慢,会因手部抖动导致画面整体模糊(非动态模糊),此时需遵循“安全快门”原则:安全快门速度 ≥ 镜头焦距的倒数(单位:秒),使用50mm镜头手持拍摄时,安全快门应不低于1/50s;使用200mm镜头时,安全快门应不低于1/200s,若镜头或机身有“防抖功能”(如佳能IS、尼康VR),安全快门可降低2-3档(如50mm镜头有防抖时,1/15s也可能清晰),需注意,安全快门是“最低标准”,并非“最佳标准”——若拍摄静态物体,可适当提高快门速度保证清晰度;若拍摄动态物体,需根据运动速度进一步调整。

不同场景下的快门速度应用参考

| 拍摄场景 | 推荐快门速度 | 效果说明 |

|---|---|---|

| 日间静态风光 | 1/125s-1/500s | 保证画面清晰,避免手抖模糊,配合小光圈(f/8-f/16)增加景深。 |

| 运动摄影(跑步) | 1/500s-1/1000s | 凝固运动员动作,避免动态模糊,可配合连拍模式抓拍最佳瞬间。 |

| 飞鸟/赛车 | 1/1600s-1/8000s | 冻结高速运动物体的细节,需配合高速快门镜头和大光圈(如f/2.8)。 |

| 流水/瀑布 | 1/4s-2s | 柔化水流,呈现丝绸质感,需搭配三脚架和ND滤镜(减少进光,延长曝光)。 |

| 夜景车流 | 3s-10s | 记录车灯光轨,需三脚架稳定,关闭防抖(防止抖动),ISO调低(如100-400)。 |

| 星空拍摄 | 15s-30s(赤道仪更长) | 记录银河与星空轨迹,需高ISO(1600-6400)、大光圈(f/2.8-f/4)、三脚架/赤道仪。 |

| 人像(背景虚化) | 1/125s-1/250s | 保证人物清晰,配合大光圈(f/1.4-f/2.8)虚化背景,安全快门内手持即可。 |

| 光绘创意 | B门(手动控制) | 数秒至数分钟曝光,通过手电筒、LED灯等绘制图案,需全黑环境、三脚架。 |

注意事项

- 低速快门的稳定性:当快门速度低于1/60s时,必须使用三脚架或稳定支撑(如桌面、墙壁),避免手抖导致画面模糊,部分镜头的“防抖功能”在低速三脚架拍摄时需关闭,否则防抖系统可能误判抖动反而降低画质。

- 高速快门的进光补偿:提高快门速度会减少进光量,若光线不足,需通过增大光圈(镜头最大光圈限制时无法继续增大)、提高ISO(注意噪点控制)或补充光源(如闪光灯)平衡曝光。

- 动态物体的速度判断:运动物体的“相对速度”影响快门选择:横向运动的物体(如从左向右奔跑的人)比纵向运动的物体(如从远及近的汽车)需要更快的快门速度,因为横向运动在画面中的位移更大。

- B门的使用:当快门速度超过30秒时,需切换至B门(Bulb模式),此时快门会持续开启直至松开快门按钮,适合拍摄星轨、光绘等超长时间曝光场景,需配合快门线(避免触碰相机导致抖动)和备用电池(长时间耗电)。

相关问答FAQs

Q1:为什么我调节快门速度时,画面亮度没有变化?

A:快门速度调节画面亮度的前提是“光圈和ISO固定”,若在A/Av档(光圈优先)模式下调节快门速度,相机会自动改变光圈值以维持曝光不变,因此画面亮度不变,同理,在P档(程序自动)模式下,调整快门速度会联动改变光圈,只有在M档(手动模式)下,独立调节快门速度、光圈或ISO,才能直接看到画面的明暗变化,若开启了“自动ISO”,相机可能会通过调整ISO来补偿快门速度的变化,也会导致画面亮度不变。

Q2:拍摄星空时,快门速度应该设为多少?如何避免星星拖尾?

A:拍摄星空时,快门速度需结合“500法则”计算:快门速度 ≤ 500/镜头焦距(单位:秒),使用14mm镜头时,最大快门速度为500/14≈35s(实际可设为30s),避免因地球自转导致星星拖尾(过长的快门速度会让星星呈现椭圆形轨迹),同时需配合以下设置:光圈开至最大(如f/2.8,增加进光量)、ISO调高(3200-6400,保证暗部细节)、关闭镜头防抖、使用三脚架或赤道仪(抵消地球自转,拍摄深空天体时需赤道仪跟踪),若想拍摄银河拱桥或星云,可叠加多张短曝光照片(后期堆栈),既避免单张过曝,又能提升画质。