在摄影中,“成像大小”是一个核心概念,它指被摄物体通过镜头在相机传感器(或胶片)上形成的实像的物理尺寸,以及最终输出图像中物体的视觉占比,这一参数直接影响画面的构图、主体突出程度和视觉冲击力,其大小由传感器尺寸、镜头焦距、拍摄距离等多重因素共同决定,理解这些因素的关系是掌握摄影技术的关键。

传感器尺寸:成像的“画布”基础

传感器是相机捕捉光线的核心元件,其物理尺寸直接决定了成像的基础范围,传感器尺寸越大,相同条件下能容纳的成像范围越广,或者说,在相同焦距和拍摄距离下,大尺寸传感器能让被摄物体在画面中的占比相对更小(视角更广),而若要获得相同的视角,大尺寸传感器需要搭配更长焦距的镜头,此时成像的放大倍率会更高。

以常见画幅为例,全画幅传感器的尺寸约为36mm×24mm(对角线43.3mm),APS-C画幅(尼康/索尼)约为23.5mm×15.6mm(对角线28.2mm),佳能APS-C约为22.3mm×14.9mm(对角线26.8mm),M4/3画幅约为17.3mm×13mm(对角线21.6mm),而手机常用的1英寸传感器约为13.2mm×8.8mm(对角线15.9mm),传感器尺寸的差异会导致“等效焦距”不同——50mm镜头在全画幅上是标准视角,在尼康APS-C相机上(焦距转换系数1.5x)等效75mm,视角更窄,同一拍摄距离下被摄物体的成像会更大(放大倍率提升1.5倍)。

下表列出了常见相机画幅的传感器尺寸及焦距转换系数,直观对比不同画幅的差异:

| 画幅类型 | 传感器尺寸(长×宽,mm) | 对角线尺寸(mm) | 焦距转换系数(以全画幅为1) |

|---|---|---|---|

| 全画幅 | 36×24 | 3 | 0 |

| APS-C(尼康/索尼) | 5×15.6 | 2 | 5 |

| APS-C(佳能) | 3×14.9 | 8 | 6 |

| M4/3 | 3×13 | 6 | 0 |

| 1英寸(手机) | 2×8.8 | 9 | 7 |

镜头焦距:成像的“放大镜”

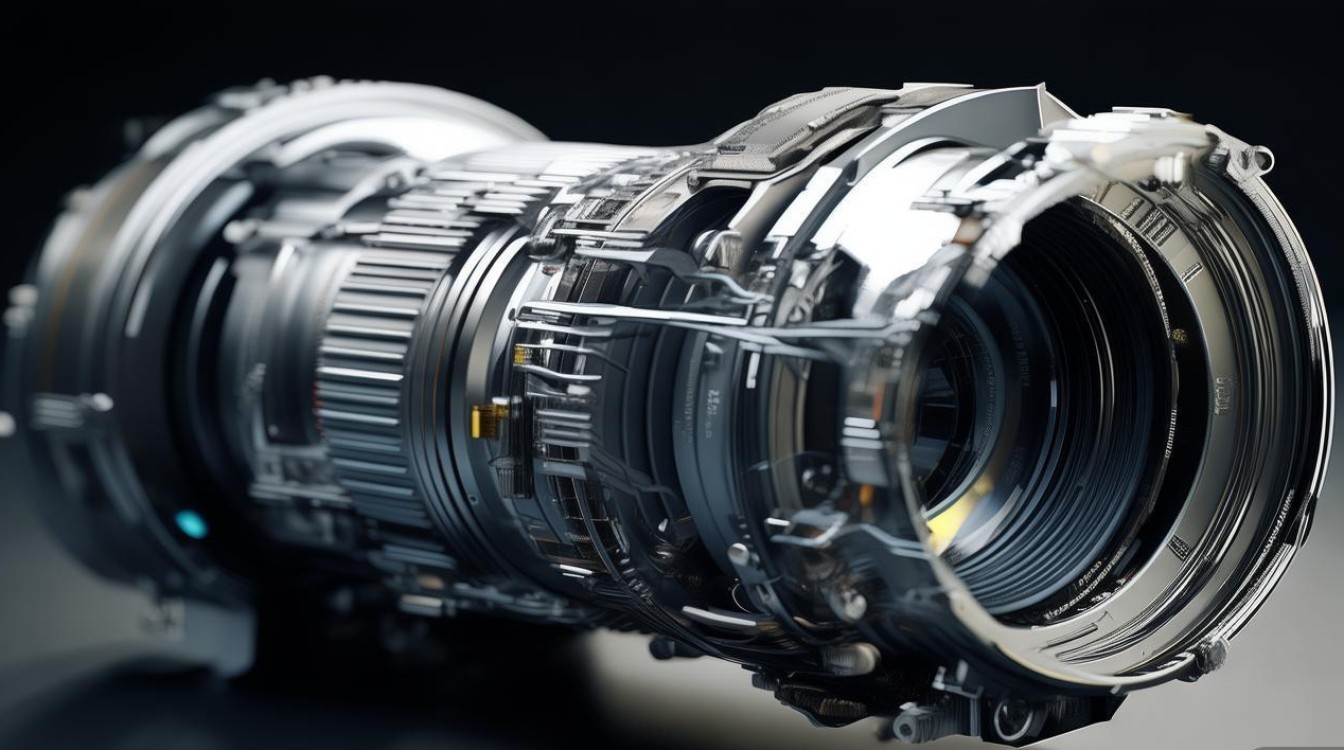

镜头焦距是决定成像大小的最直接光学参数,指镜头中心到传感器平面的距离,焦距越长,镜头的视角越窄,对远处物体的放大能力越强,成像越大;反之,焦距越短,视角越广,成像越小。

从光学原理看,成像高度(h)与物体高度(H)、焦距(f)、物距(u)的关系可近似表示为:h ≈ H × f / u(当物距u远大于焦距f时),拍摄100米外身高1.7米的人,使用200mm镜头时,成像高度约为1.7×200/10000=0.034米(34mm);而使用50mm镜头时,成像高度仅约8.5mm,成像大小差异显著。

焦距通常分为三类:

- 广角镜头(焦距<35mm):视角广,成像小,适合拍摄风光、建筑等大场景,能容纳更多环境元素,但主体占比相对较小。

- 标准镜头(焦距约35-70mm):视角接近人眼,成像比例自然,适合人文、纪实等题材。

- 长焦镜头(焦距>70mm):视角窄,成像大,能“拉近”远处主体,适合体育、野生动物、人像等需要突出主体的场景,如400mm镜头可将远处的月亮拍得充满画面。

拍摄距离:成像的“远近调节器”

拍摄距离(物距,u)指镜头到被摄物体的距离,是影响成像大小的另一关键变量,根据凸透镜成像原理,在焦距固定的情况下,物距越小(在镜头最近对焦距离内),成像越大;物距越大,成像越小。

微距摄影中,这一特性被发挥到极致:微距镜头通常支持1:1放大倍率(成像尺寸与物体实际尺寸相等),通过缩短物距(如几厘米)实现高倍放大,拍摄直径24mm的硬币,使用100mm微距镜头在最近对焦距离(约0.3m)时,成像高度约为24×0.1/(0.3-0.1)=12mm(0.5倍放大);若缩短对焦距离至0.2m,成像高度可达24×0.1/(0.2-0.1)=24mm(1:1放大),硬币几乎充满画面。

需要注意的是,镜头存在“最近对焦距离”限制,无法无限靠近物体,普通镜头的最近对焦距离通常在0.25m以上,而微距镜头可缩短至0.1m甚至更近,这也是微距摄影能实现高放大倍率的重要原因。

放大倍率:成像的“量化指标”

放大倍率(M)是衡量成像大小的直接量化指标,定义为成像尺寸与物体实际尺寸的比值:M = 像高 / 物高,普通镜头的放大倍率通常在0.1以下(远摄时),而微距镜头可达1、2甚至更高(如3:1微距镜头能将物体放大3倍成像)。

放大倍率与焦距、物距的关系为:M = f / (u f),当物距u接近焦距f时,M显著增大,100mm镜头,若物距u=0.2m,则M=0.1/(0.2-0.1)=1(1:1);若u=0.15m,M=0.1/(0.15-0.1)=2(2:1),放大倍率越高,成像细节越丰富,但拍摄距离也越近,对构图和稳定性的要求更高。

数码变焦与光学变焦:成像大小的“伪差异”与“真差异”

在数码摄影中,“变焦”常被提及,但需区分光学变焦与数码变焦的本质区别:

- 光学变焦:通过镜头内部镜组移动改变焦距,实现真实成像大小的变化(如24-70mm镜头从24mm变焦到70mm,焦距增加近3倍,成像大小也增加3倍),不损失画质,是成像大小变化的“正道”。

- 数码变焦:通过裁切传感器部分像素并放大,利用算法插值填充画面,实际成像的物理尺寸未变,只是视觉上物体变大,但画质会因像素插值而下降(如2倍数码变焦相当于将中心1/4画面放大至全屏,细节减少75%)。

追求成像大小应优先使用光学变焦或更换长焦镜头,而非依赖数码变焦。

照相机成像的大小是传感器尺寸、镜头焦距、拍摄距离共同作用的结果:传感器尺寸决定基础视角和等效焦距,焦距直接控制放大倍率,拍摄距离则通过物距调节成像比例,在实际拍摄中,需根据创作需求灵活搭配三者参数——用长焦镜头+远距离拍摄野生动物,或用微距镜头+近距离拍摄花卉细节,才能精准控制成像大小,实现理想的画面效果。

相关问答FAQs

问:为什么同一款手机相机,有时拍出来的物体看起来更大,有时却很小?

答:这主要与拍摄距离和镜头焦段有关,手机通常配备多镜头系统(如广角、超广角、长焦),切换不同镜头时焦段变化会导致成像大小改变(如3倍光学变焦镜头切换后,远处的物体会被放大3倍),若使用数码变焦(通过屏幕滑动放大),实际是裁切画面中心区域并插值,视觉上物体变大但画质下降;而靠近物体拍摄(缩短拍摄距离)也能让成像变大,需注意手机镜头的最小对焦距离(太近可能无法对焦)。

问:传感器尺寸越大,成像一定越大吗?为什么专业相机常用大传感器?

答:传感器尺寸本身不直接决定“成像大小”(同一焦距和距离下,大传感器成像的物理尺寸与传感器尺寸无关,但视角更广),但大传感器在相同焦距下能容纳更广的场景,若要获得与小传感器相同的视角,需用更长焦距,此时成像的放大倍率会更高(即“等效焦距更长”),专业相机常用大传感器(如全画幅、中画幅)的原因是:1)更大传感器带来更大进光量,高感光度和动态范围更好;2)浅景深控制能力更强(背景虚化更自然);3)配合长焦镜头时,等效焦距优势更明显,能轻松实现远摄放大,适合人像、体育、野生动物等题材。