旁轴相机作为摄影发展史上的重要品类,其独特的取景方式和结构设计一直备受摄影爱好者的关注,旁轴相机可以换镜头吗”这一问题,答案是肯定的,但这一能力的实现方式、技术特点及发展历程,与传统单反、微单相机存在显著差异,要全面理解这一点,需从旁轴相机的基本结构、历史演变、现代技术实现及与其他系统的对比等多个维度展开分析。

旁轴相机的基本结构与换镜头的底层逻辑

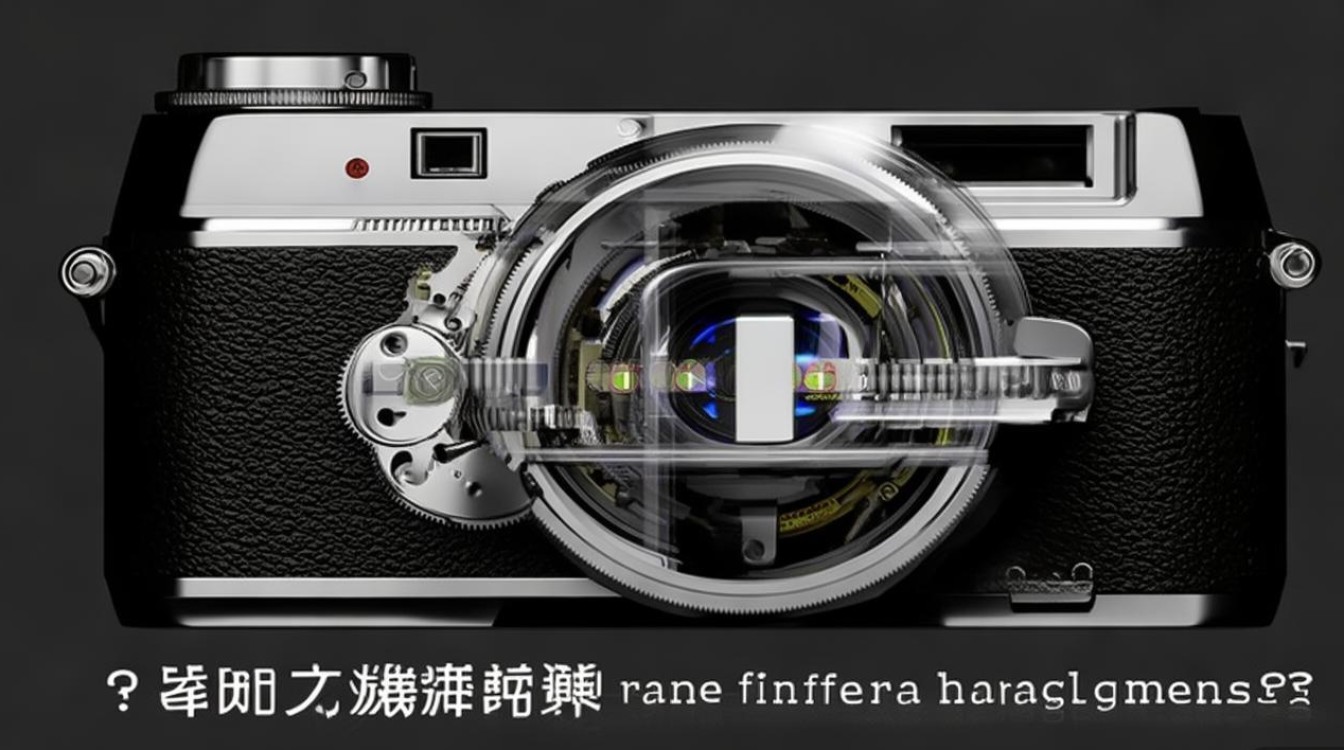

旁轴相机(Rangefinder Camera)的核心特征在于“取景光轴与拍摄光轴分离”:通过机身上的独立取景窗口观察构图,而镜头则负责实际成像,两者之间存在一定距离(即“基线”),这种结构决定了其镜头系统的设计逻辑——与单反相机的反光板结构不同,旁轴相机无需为镜头预留反光板升降空间,因此镜头可以更贴近传感器(或胶片平面),理论上更容易实现大光圈、超广角或超长焦镜头的设计。

从机械结构看,旁轴相机的镜头更换主要依赖“镜头卡口”,卡口是机身与镜头的连接接口,包含机械固定、电子触点(或机械传动)等关键部件,通过卡口,不同焦段、规格的镜头可以与机身组合,实现焦段切换和功能扩展,这一设计并非旁轴相机独有,而是可换镜头相机系统的通用逻辑,但旁轴卡口的技术实现因结构限制而独具特点。

历史演变:旁轴可换镜头系统的黄金时代与衰落

旁轴相机的可换镜头能力并非现代产物,早在20世纪初期,这一技术就已成熟并广泛应用于高端摄影领域。

早期探索与经典卡口的诞生(1920s-1940s)

1925年,徕卡(Leica)推出首款35mm徕卡I型相机,首次采用可换镜头设计,通过M39螺纹口(Leica Thread Mount,LTM)连接镜头,开创了35mm旁轴相机的时代,这一卡口支持机械对焦和光圈控制,镜头涵盖35mm至135mm等主流焦段,成为当时新闻、纪实摄影师的首选,此后,徕卡在1954年推出M卡口(Leica M Mount),采用卡口式固定(替代螺纹旋转),对焦精度和镜头更换效率大幅提升,M系列卡口至今仍是旁轴相机的标志性系统。

除徕卡外,这一时期还有多个重要旁轴系统支持换镜头:徕卡推出的徕卡III系列兼容LTM镜头;柯达(Kodak)的Retina系列采用X型卡口;蔡司(Zeiss)的Contax系列(Contax II/III)则与徕卡竞争,通过独特的卡口设计支持高素质镜头,这些系统的共同特点是:机械结构精密、镜头光学素质顶尖,但价格昂贵,主要面向专业用户。

战后发展与中画幅旁轴的崛起(1950s-1970s)

二战后,日本相机品牌崛起,为旁轴可换镜头系统注入新活力,佳能(Canon)在1951年推出Canon II系列,兼容LTM镜头;尼康(Nikon)则于1957年推出SP系列,搭载徕卡M卡口,凭借出色的对焦精度和可靠性成为旁轴相机的重要代表。

中画幅旁轴相机也迎来发展高峰,哈苏(Hasselblad)的1600F/1000F系列(1948年起)采用可换镜头、后背设计,支持6×6cm画幅,成为商业摄影的标杆;禄来(Rollei)的 Rolleiflex 2.8F 虽然是双反相机(固定镜头),但其后续推出的 Rolleicord 系列则提供了有限的镜头更换能力;玛米亚(Mamiya)的C系列(如Mamiya C330,1968年)通过双镜头反光设计,支持更换镜头和胶片后背,成为中画幅旁轴/双反系统的典型代表。

衰落与转型(1980s至今)

随着单反相机的崛起(尤其是1970s后日本品牌的单反普及),旁轴相机的市场份额逐渐萎缩,单反相机通过反光镜取景,无视差问题,且对焦系统(尤其是自动对焦)更符合大众需求,逐渐取代旁轴成为主流,进入21世纪,旁轴可换镜头系统一度陷入低谷,仅剩徕卡M系列等少数高端产品坚持生产。

现代旁轴相机的可换镜头技术:从机械到电子的融合

尽管旁轴相机市场萎缩,但现代技术仍推动了其可换镜头系统的进化,主要体现在“电子化”和“跨界融合”两方面。

徕卡M系统:机械与电子的传承

徕卡M系列是传统旁轴可换镜头系统的“活化石”,从M3(1954年)到M11(2022年),M卡口历经近70年演变,从纯机械(手动对焦、光圈环调节)发展到支持电子触点(M6 TTL、M7增加测光电子化),再到M10系列的全电子化(机身设置ISO、EXIF信息传输),M卡口镜头兼容性极强:1950年代的机械镜头可通过转接环在现代M机身上使用,而现代M镜头也支持老机型(需手动设置),这种“跨时代兼容性”成为旁轴系统的独特优势。

“旁轴取景”微单:跨界融合的新形态

传统旁轴相机因取景器独立,无法实现“实时取景”(Live View),这一缺陷在微单时代被弥补,富士(Fujifilm)在2012年推出X-Pro1,首次提出“混合取景”概念:通过光学旁轴取景器(OVF)和电子取景器(EVF)切换,模拟旁轴相机的取景体验,同时采用X卡口支持可换镜头,此后,富士X-Pro系列、徕卡Q2(固定镜头但旁轴取景)、理光GR III(固定镜头)等机型,均通过“旁轴取景+微单卡口”的设计,实现了旁轴操作逻辑与现代可换镜头系统的结合。

这类相机的优势在于:既保留了旁轴相机的紧凑机身和直观取景体验,又解决了传统旁轴的视差问题(EVF可实时显示构图),同时支持自动对焦、视频拍摄等现代功能,成为旁轴文化的新载体。

旁轴可换镜头与其他系统的对比:特点与局限

为更直观理解旁轴可换镜头的特点,可通过表格对比其与单反、微单系统的差异:

| 对比维度 | 旁轴可换镜头系统 | 单反系统 | 微单系统 |

|---|---|---|---|

| 取景方式 | 光学旁轴取景(独立窗口,无视差补偿) | 反光板+五棱镜光学取景(无视差) | 电子取景/实时取景(无视差) |

| 镜头卡口设计 | 卡口距短(如M卡口:27.8mm),镜头可更贴近传感器 | 卡口距较长(需容纳反光板),镜头体积较大 | 卡口距灵活,可短可长,镜头设计自由度高 |

| 镜头体积 | 同焦段下更轻薄(无反光板结构限制) | 体积较大(尤其长焦镜头) | 体积小巧(短焦距镜头) |

| 视差问题 | 存在(近摄时需手动校正取景框) | 无 | 无 |

| 自动对焦 | 多为手动对焦(现代机型如X-Pro3支持自动对焦,但速度慢于单反/微单) | 成熟(相位检测对焦,速度快) | 先进(混合对焦,速度与精度俱佳) |

| 代表机型/卡口 | 徕卡M系列(M卡口)、富士X-Pro系列(X卡口) | 佳能EF、尼康FZ、索尼A卡口 | 索尼E、富士X、尼康Z卡口 |

从表格可见,旁轴可换镜头的核心优势在于“体积小巧”和“光学素质潜力”(镜头设计自由),但受限于取景方式和对焦技术,在自动对焦、视频功能等方面弱于单反和微单,这也是为何旁轴系统长期定位“高端小众”——其用户更看重手动操作的仪式感、镜头的成像风格,而非高效的自动化体验。

旁轴可换镜头的“小而美”生态

旁轴相机不仅可以换镜头,更拥有着悠久的历史和独特的技术传承,从徕卡M39螺纹口到现代电子化的X卡口,从纯机械手动对焦到混合取景自动对焦,旁轴可换镜头系统始终在“传统”与“创新”中寻找平衡,尽管其市场份额无法与单反、微单抗衡,但凭借小巧的机身、顶级的镜头素质和独特的操作体验,旁轴相机仍是摄影发烧友和专业摄影师心中的“奢侈品”,对于追求“手动乐趣”和“复古情怀”的用户而言,旁轴可换镜头系统依然具有不可替代的价值。

相关问答FAQs

Q1:旁轴相机换镜头和单反/微单相比,有哪些优缺点?

A:优点方面,旁轴相机镜头卡口距短,同焦段镜头体积更轻薄(如徕卡50mm f/1.2镜头比单反同规格镜头小一圈),且因无反光板结构,镜头设计可更大胆(如超广角镜头不易出现暗角),缺点是存在视差问题(近摄时取景范围与实际成像范围不一致),需手动校正;自动对焦速度普遍较慢(传统旁轴多为手动对焦),且视频功能支持较弱;镜头选择相对较少(仅徕卡、富士等少数品牌生产)。

Q2:目前市面上还有哪些品牌的旁轴相机支持换镜头?

A:目前仍在生产可换镜头旁轴相机的品牌主要有:①徕卡(Leica):M系列全画幅旁轴(M卡口),如M11、M6 TTL(复刻版);②富士(Fujifilm):X-Pro系列APS-C画幅“旁轴取景微单”(X卡口),如X-Pro3、X-Pro4;③理光(Ricoh):GR III系列虽为固定镜头,但可通过转接环使用M42等螺纹镜头(非原生卡口),二手市场还有徕卡M3、佳能P7、尼康SP等经典旁轴机型可供选择,这些机型多支持LTM、M39等老卡口,需通过转接环使用现代镜头。