照相机快门机构是相机核心部件之一,其核心功能是控制光线进入相机传感器的时间长度,从而决定曝光量;它还承担着捕捉动态瞬间、配合连拍、与反光板联动(单反相机)等关键作用,从早期的机械结构到现代的电子控制系统,快门机构的发展始终推动着摄影技术的进步,其性能直接影响到相机的拍摄速度、画质稳定性及用户体验。

快门机构的类型多样,按工作原理可分为机械快门、电子快门及混合快门三大类,每类又有细分形式,机械快门是最传统的结构,依赖精密的机械部件控制曝光,常见于焦平面快门(位于传感器前方,通过前后帘幕的移动控制曝光)和镜间快门(位于镜头内部,通过多片叶片的开合控制进光),焦平面快门的前帘先打开,传感器开始曝光,后帘再关闭完成曝光,其速度上限由帘幕移动速度决定,早期机械焦平面快门的闪光同步速度通常为1/200s或1/250s,因为闪光灯需在快门全开时瞬间点亮,若快门速度过快,后帘可能已开始遮挡传感器,导致画面曝光不均,镜间快门则因叶片开合时传感器始终完全暴露,可实现全速闪光同步(如1/500s甚至更高),但结构复杂、体积较大,多见于中画幅或复古相机。

电子快门则依赖传感器本身的控制能力,通过电路控制每个像素点的曝光开启与关闭,无需机械部件,其优势是无机械磨损,理论上寿命无限,且可实现极高的快门速度(如1/32000s甚至更快),同时噪音极低(无机械运动声音),但电子快门也存在明显缺点:一是果冻效应(当拍摄高速移动物体时,传感器逐行曝光会导致画面倾斜变形,类似果冻晃动);二是部分相机在电子快门下可能存在“卷帘快门”问题(画面边缘扭曲或色差);三是连拍速度可能受限于数据读取和处理能力。

为兼顾机械快门的可靠性与电子快门的高效,混合快门应运而生,典型代表是“电子前帘+机械后帘”结构:前帘采用电子控制(传感器像素点逐行开启),后帘仍为机械帘幕关闭,这种设计既减少了机械前帘的震动(提升画质稳定性),又通过机械后帘保证了闪光同步能力,同时延长了传统机械快门的寿命(前帘磨损大幅降低),高端相机还支持“全电子快门”(前后帘均为电子控制)或“机械+电子双模式”,满足不同拍摄场景需求。

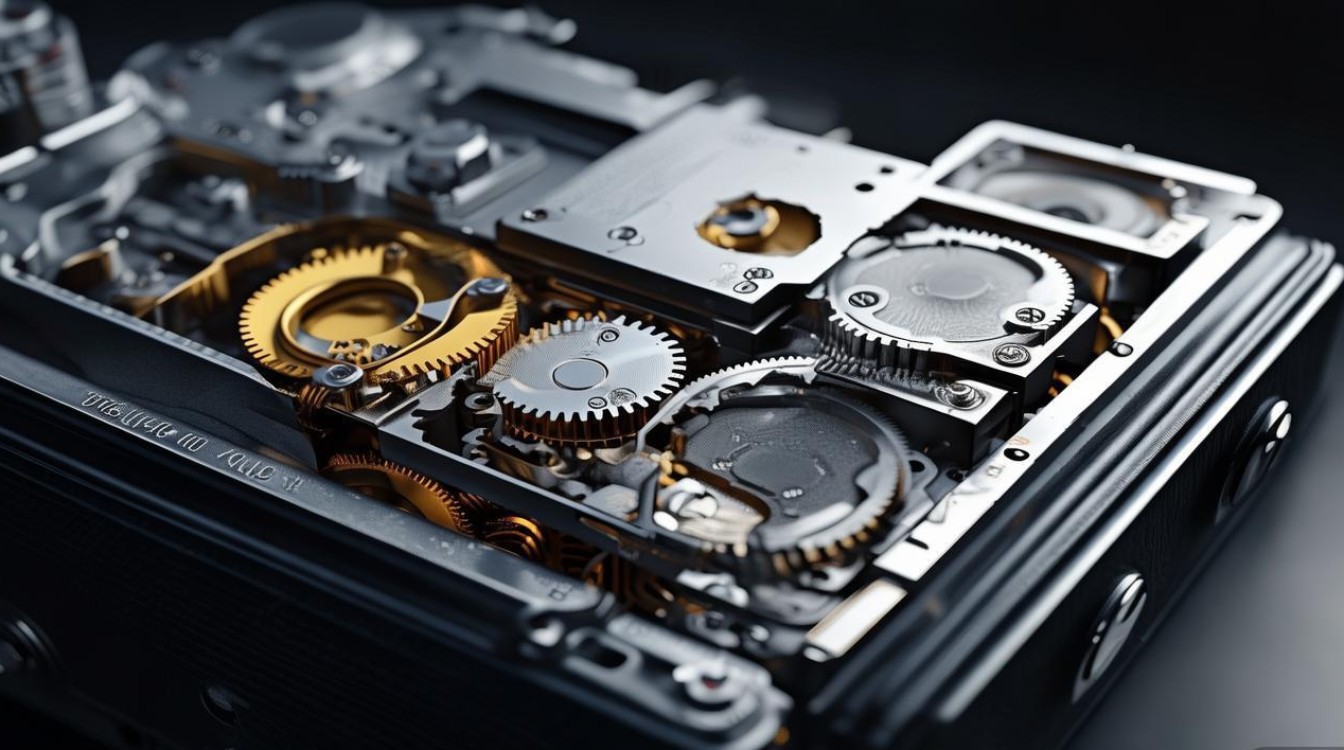

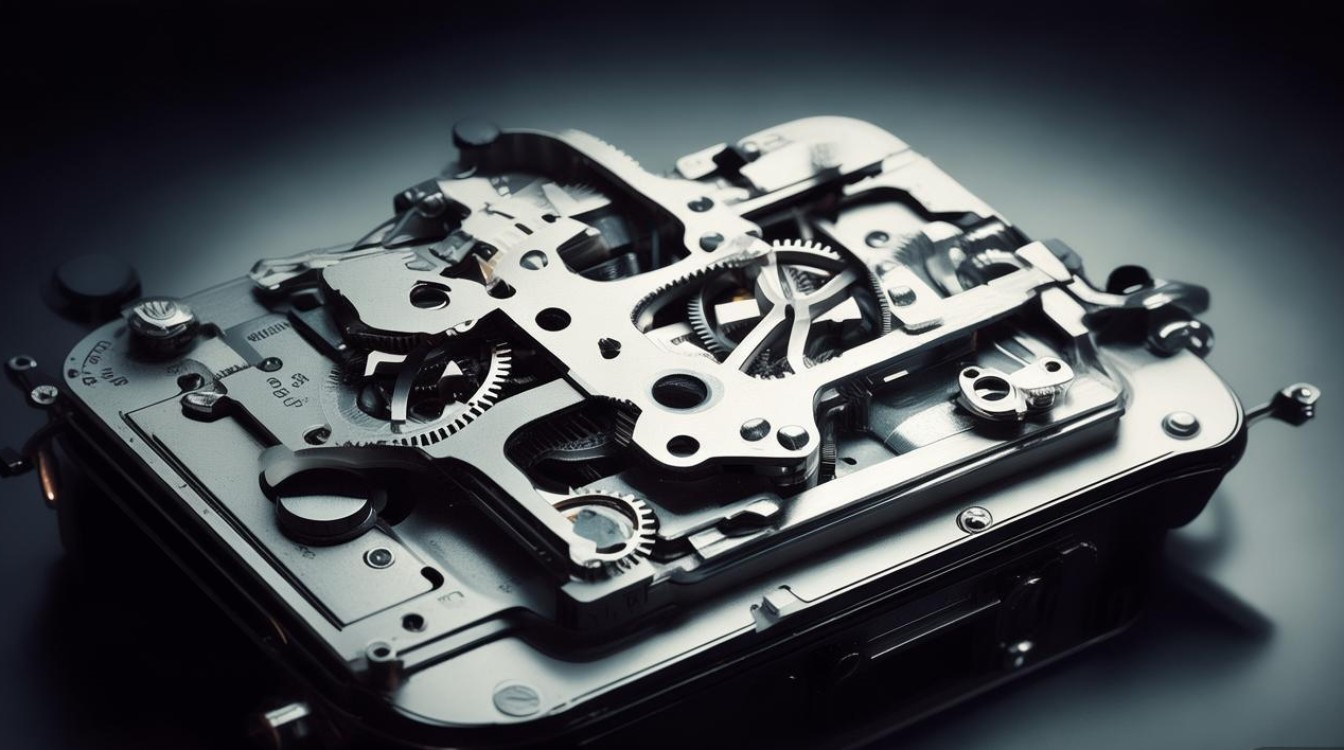

快门机构的结构组成因类型而异,机械焦平面快门的核心部件包括快门释放按钮、传动齿轮组、帘幕驱动弹簧(或电磁铁)、前帘/后帘幕布(常用钛合金或碳纤维材料,兼顾轻量与强度)、同步触点等;电子快门则主要依赖传感器控制芯片、信号处理电路及固件算法,通过读取传感器像素点的电信号实现曝光控制,无论是哪种类型,快门机构的精度都至关重要——帘幕移动速度的稳定性、电子曝光时序的准确性,直接影响到曝光的均匀性和画面的清晰度。

技术发展方面,快门机构经历了从“手动控制”到“电子自动曝光”,再到“智能场景适配”的演进,早期机械快门需手动调节速度和光圈,现代相机则通过测光系统自动计算曝光参数,快门速度可在1/8000s至30s(甚至B门,即手动控制曝光时间)间无级调节;部分相机还支持“电子前帘预热”,通过提前开启部分像素点减少时滞,提升抓拍成功率,材料科学的进步也显著提升了快门性能:钛合金帘幕的耐疲劳强度是传统钢帘的3倍以上,碳纤维帘幕则进一步降低了重量,允许更高的帘幕移动速度,从而实现更快的闪光同步和连拍速度。

快门性能的关键指标包括速度范围、闪光同步速度、快门时滞、寿命及噪音,速度范围决定了相机应对不同场景的能力——1/8000s可凝固高速运动的物体(如飞鸟、赛车),30s或B门则适合拍摄夜景、光绘等弱光题材;闪光同步速度越高,越能在强光下使用大光圈配合闪光(如1/500s同步速度可在日光下实现f/1.4光圈的闪光补光);快门时滞(按下快门到实际拍摄的时间)越短,抓拍成功率越高,电子快门的时滞通常可低至0.05s以内;机械快门的寿命以“次数”衡量,中端相机约10万次,高端可达30万次以上,电子快门则无机械寿命限制;噪音方面,机械快门因帘幕移动会产生“咔嗒”声,电子快门则几乎无声,适合拍摄会议、舞台等需要安静环境的场景。

不同相机系统的快门应用也各有侧重:单反相机因存在反光板结构,多采用机械焦平面快门(或混合快门),需协调反光板抬起与帘幕移动的时序;无反相机取消反光板,可更灵活地采用电子快门或混合快门,体积更小、震动更小;卡片机因空间限制,几乎全部采用电子快门;中画幅相机(如哈苏、飞思)则多使用镜间快门或全局快门(所有像素点同时曝光,无果冻效应),以满足商业摄影对画质和同步的高要求。

以下为常见快门类型关键参数对比:

| 类型 | 工作原理 | 闪光同步速度 | 寿命 | 噪音 | 适用场景 |

|---|---|---|---|---|---|

| 机械焦平面快门 | 前后帘幕机械移动 | 1/200s-1/250s | 10万-30万次 | 较大 | 单反、专业摄影 |

| 电子快门 | 传感器像素点电子控制 | 无限制(需闪光灯支持高速同步) | 理论无限 | 极小 | 无反、连拍、静音拍摄 |

| 混合快门 | 电子前帘+机械后帘 | 1/250s-1/500s | 15万次以上 | 较小 | 高端无反、兼顾速度与画质 |

| 镜间快门 | 镜头叶片机械开合 | 全速同步(1/500s+) | 5万-15万次 | 中等 | 中画幅、复古相机 |

| 全局快门 | 所有像素点同时曝光 | 全速同步 | 理论无限 | 极小 | 工业摄影、高速动态拍摄 |

相关问答FAQs

Q1:机械快门和电子快门在拍摄人像时,哪个更适合?

A1:两者各有优势,需根据场景选择,机械快门因无果冻效应,拍摄动态人像(如奔跑的儿童、跳跃的模特)时画面更稳定,且部分摄影师认为机械快门的“咔嗒声”能引导被摄者情绪;电子快门则因噪音小、无机械震动,适合拍摄室内人像(如会议、新生儿),避免打扰被摄者,同时其高速快门(1/8000s)在强光下可使用大光圈(如f/1.2)实现背景虚化,无需ND滤镜,若相机支持混合快门,则可兼顾两者的优势(如电子前帘减少震动,机械后帘保证同步),是更均衡的选择。

Q2:为什么有些相机的闪光同步速度只有1/200s,而部分能达到1/500s?

A2:这主要由快门结构设计决定,传统机械焦平面快门的闪光同步速度受限于帘幕移动速度——当快门速度高于1/200s(或1/250s)时,前帘尚未完全打开,后帘已开始移动,导致传感器无法完全接收闪光灯光线,画面出现曝光不均(如底部亮、顶部暗),而采用“电子前帘+机械后帘”的混合快门,因前帘为电子控制(传感器像素点逐行开启),可在更短时间内完成“全开”状态,后帘机械关闭时仍能保证闪光灯瞬间照亮整个传感器,从而将闪光同步速度提升至1/500s甚至更高(如索尼A1、佳能R3等高端机型),部分闪光灯支持“高速同步”(HSS)功能,通过连续多次闪光模拟“持续光源”,可在任意快门速度下使用,但闪光功率会随速度提升而衰减。