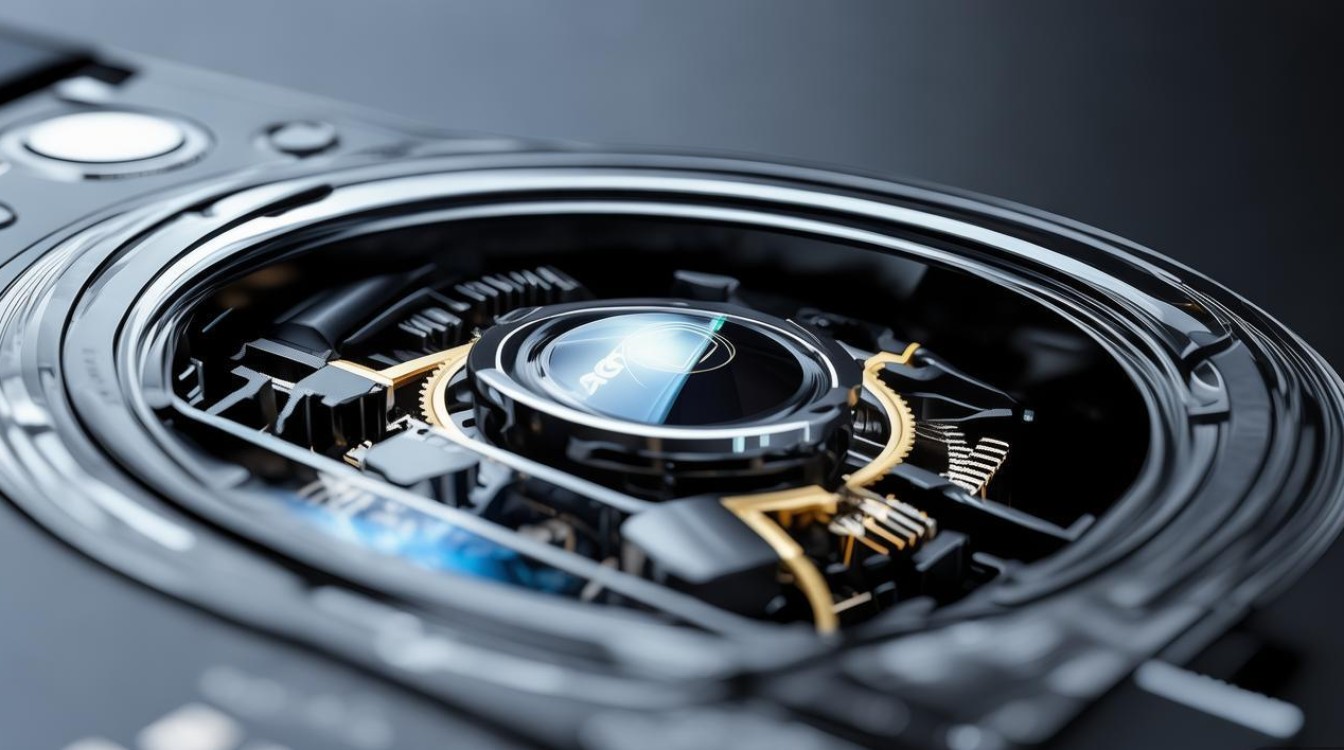

手机相机快门是摄影中控制光线进入传感器(或胶片)时间的关键装置,它如同相机的“眼睛眨动频率”,决定了传感器暴露在光线下的时长,从而直接影响画面的曝光量、清晰度和动态表现,在传统单反相机中,快门多为机械结构,通过物理帘幕的开合控制曝光;而手机相机因机身轻薄化、集成化的需求,快门则以电子化、智能化的方式为主,融合了光学、传感器技术和算法优化,形成了独特的“电子快门”体系,甚至部分高端机型还加入了“机械快门”作为补充,以应对复杂拍摄场景。

手机相机快门的工作原理:从“机械开合”到“电子扫描”

传统相机的机械快门依赖物理部件(如前帘、后帘)的移动,控制光线通过镜头到达传感器的时间:按下快门时,前帘打开,光线进入传感器开始曝光;达到设定时间后,后帘闭合,曝光结束,这种结构精准但体积大、寿命有限,难以集成到手机等小型设备中。

手机相机则普遍采用“电子快门”,其核心是图像传感器(CMOS或CCD)的“全局快门”或“卷帘快门”工作模式,电子快门没有物理帘幕,而是通过传感器电路直接控制每个像素点的“曝光开启”和“关闭”:

- 全局快门:传感器所有像素点同时开始曝光、同时结束曝光,能避免画面扭曲(如拍摄高速旋转物体时不会出现“倾斜”现象),但手机传感器因成本和功耗限制,较少采用纯全局快门。

- 卷帘快门:传感器像素点逐行(或逐列)开始曝光,类似“扫描”过程,这种模式功耗低、成本低,但拍摄高速移动物体时,可能因曝光时间差导致画面变形(如“果冻效应”——垂直运动的物体呈现倾斜状)。

近年来,部分高端手机(如iPhone Pro系列、小米Ultra系列)引入了“混合快门”:先通过机械快门进行“预曝光”,锁定瞬间画面,再切换到电子快门完成精细记录,既减少了果冻效应,又保留了电子快门的静音和长曝光优势。

快门的核心功能:不止“曝光”,更是画面效果的“调控器”

快门的核心功能是控制曝光量(即画面亮度),但其对画面表现的影响远不止于此:

控制曝光:光线进出的“时间阀门”

曝光量由快门速度、光圈大小、ISO感光度共同决定(曝光三角),快门速度直接影响光线进入的时长:快门速度越快(如1/1000秒),曝光时间越短,进光量越少,画面越暗;快门速度越慢(如1秒),进光量越多,画面越亮,在手机自动模式下,系统会根据环境光自动调节快门速度;在专业模式下,用户可手动调整(如1/8000s至30s甚至更长),实现创意曝光。

影响动态表现:凝固瞬间或记录轨迹

快门速度是“时间”在画面中的具象化:

- 高速快门(1/500s以上):能“凝固”高速运动的物体,如飞鸟振翅、运动员冲刺、水滴飞溅,避免因运动导致的模糊,手机拍摄运动场景时,系统会自动启用高速快门,确保主体清晰。

- 低速快门(1s以下):允许光线持续进入传感器,记录物体的运动轨迹,如车流光轨、丝滑的流水、星轨(需配合三脚架),手机“夜景模式”“光绘模式”常依赖低速快门,通过多帧合成技术减少噪点和手抖模糊。

动态范围与画质:暗部与高光的平衡

动态范围指传感器能记录的最亮与最暗细节的范围,快门速度影响动态表现:高速快门因进光量少,可能导致暗部细节丢失;低速快门进光量充足,但若环境光过强,高光部分容易过曝(一片死白),手机通过“HDR(高动态范围)”技术平衡这一问题:高速快门拍摄高光细节,低速快门捕捉暗部细节,再通过算法合成,保留画面明暗层次。

手机快门的类型:电子、机械与混合的协同

为适应不同场景,手机快门形成了“电子为主、机械为辅、混合优化”的体系,下表对比了三类快门的特点:

| 快门类型 | 工作原理 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |

|---|---|---|---|---|

| 电子快门 | 传感器像素点逐行/全局控制曝光 | 无机械结构,寿命长,静音,支持超高速(1/16000s)和超低速(30s+) | 卷帘快门易产生果冻效应,全局快门成本高 | 日常拍摄、视频录制、夜景长曝光 |

| 机械快门 | 物理帘幕开合控制曝光(部分手机采用“叶片式”快门) | 无果冻效应,动态范围更好,减少摩尔纹 | 有机械磨损,体积大,可能有轻微声音,快门速度受限(通常1/8000s-30s) | 强光环境、高速运动拍摄(如赛车)、专业摄影 |

| 混合快门 | 机械快门预曝光+电子快门精细记录 | 平衡果冻效应与动态范围,兼顾速度与画质 | 结构复杂,成本高,仅限高端机型 | 体育摄影、暗光抓拍、高画质视频录制 |

手机快门的实际应用:从“自动”到“手动”的进阶

自动模式:智能调节,随手出片

日常使用时,手机相机默认开启“自动快门”,系统通过AI算法分析场景:拍摄人像时,快门速度适中(1/100s-1/200s),保证面部清晰;拍摄夜景时,自动切换低速快门(1s-2s),并开启多帧降噪;拍摄运动场景时,提升至1/1000s以上,凝固动态。

专业模式:手动调控,创意表达

在“专业模式”下,用户可手动调整快门速度(如1/8s、1s、10s),配合ISO、白平衡等参数,实现创意拍摄:

- 慢门摄影:拍摄瀑布时,用1s快门让水流呈现丝滑效果;拍摄城市夜景时,用10s快门记录车流光轨(需配合三脚架)。

- 高速摄影:用1/16000s快门拍摄水滴碰撞、昆虫振翅,捕捉肉眼难见的瞬间。

防抖技术:快门的“稳定搭档”

手机快门速度受限于手抖稳定性(安全快门速度≈1/焦距,手机等效焦距约24-28mm,安全快门约1/30s),低于此速度,画面易模糊,为此,手机通过“OIS光学防抖”(传感器位移防抖)和“EIS电子防抖”(算法裁剪防抖)提升稳定性:OIS通过物理移动传感器抵消手抖,支持更慢的快门速度(如1/8s手持拍摄);EIS通过裁剪画面并跟踪位移,减少抖动痕迹,但会降低画质。

常见误区:快门并非“越快越好”

很多用户认为“快门速度越快,画面越清晰”,这是误区,快门速度需与场景匹配:

- 高速快门的局限:在暗光环境下,高速快门会导致进光量不足,手机被迫提高ISO,画面噪点增加(如夜景拍摄用1/1000s,照片可能模糊且噪点多)。

- 低速快门的价值:拍摄星空、光绘等场景,低速快门是必备条件,此时需配合三脚架和防抖技术,而非盲目追求高速。

手机相机快门从传统机械结构演变为电子化、智能化的系统,不仅是控制光线的“时间阀门”,更是影响画面清晰度、动态范围和创意表达的核心要素,理解快门的工作原理、类型及应用场景,能帮助用户从“随手拍”升级为“精准拍”,在日常记录和专业创作中,用“时间”捕捉更动人的画面。

相关问答FAQs

Q1:手机相机专业模式中,快门速度设为多少能避免手抖模糊?

A:手机的安全快门速度通常为“1/焦距”(等效焦距),若手机主摄焦距为26mm,安全快门约1/30s;低于此速度(如1/15s、1/8s),需配合三脚架或开启OIS光学防抖,部分手机(如iPhone)在低光拍摄时,OIS可支持1/8s手持稳定,但建议新手尽量使用1/15s以上快门,避免因手抖导致画面模糊。

Q2:为什么用手机拍快速移动物体(如行驶的汽车)时,画面会出现“倾斜”或“断裂”?

A:这是电子快门的“果冻效应”,手机卷帘快门是逐行曝光,当物体高速垂直运动时,传感器上方像素点已曝光完成,下方像素点还未开始曝光,导致画面呈现“倾斜”或“断裂”状,解决方法:① 开启手机“运动模式”或“连拍模式”,系统会自动优化快门算法;② 若手机支持机械快门(如部分旗舰机型),切换至机械快门模式;③ 尽量让运动方向与传感器平行(如水平方向行驶的汽车,果冻效应较弱)。