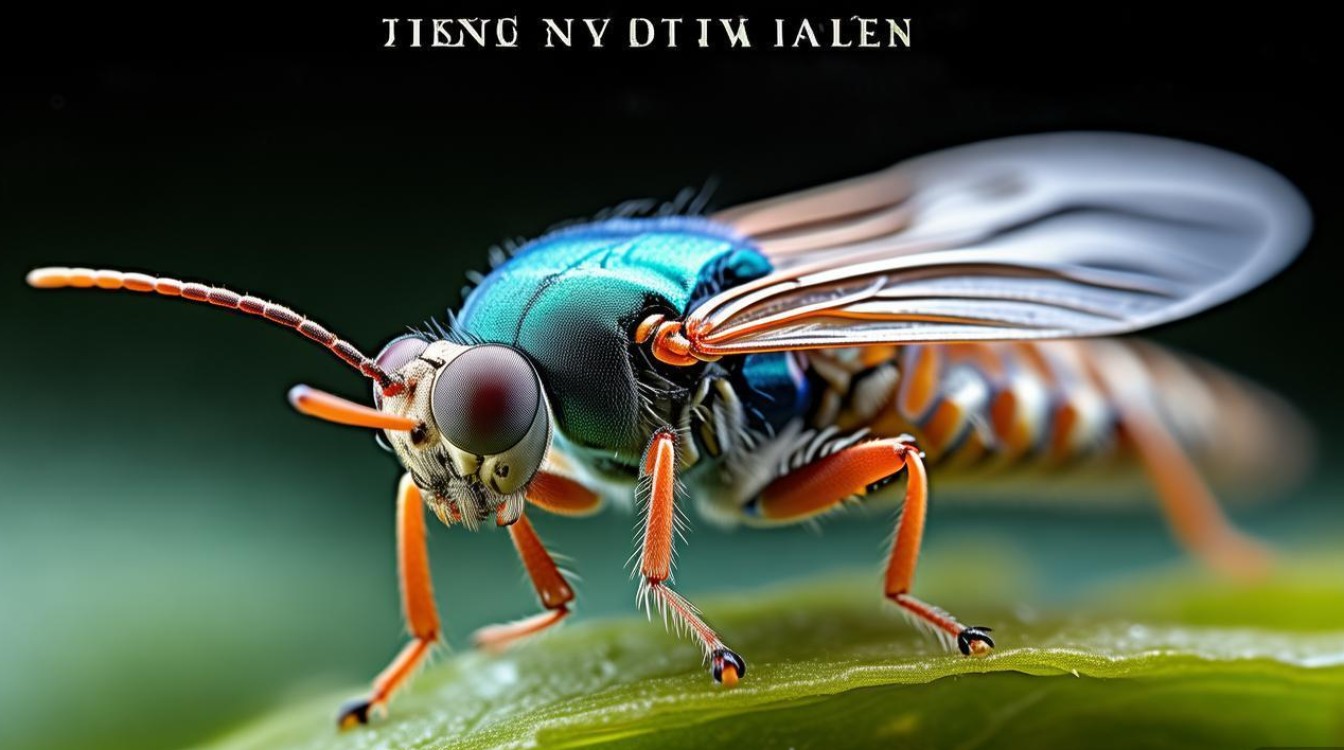

当微距镜头将视野压缩到毫米级别,昆虫的世界便展开了一幅颠覆认知的画卷——原本不起眼的瓢虫鞘翅上的金属光泽,蜜蜂复眼中数千个小眼构成的蜂窝状结构,蝴蝶翅膀上鳞片排列出的彩虹色光纹,这些肉眼难以分辨的细节,在镜头下成为震撼生命的密码,微距摄影不仅是技术的探索,更是对微观生命的美学凝视,让我们得以窥见这些“地球小巨人”精密而奇妙的存在。

微观形态的“建筑美学”

昆虫的体表是自然最精巧的“工艺品”,甲虫的鞘翅(硬化的前翅)并非简单的“铠甲”,其表面布满细密的刻点、凹槽和凸起,像用微型刻刀雕琢的浮雕,不同种类的甲鞘纹路差异极大,有的如丝绸般光滑,有的如砂纸般粗糙,甚至有些会在光线下呈现金属质感,如锹甲的鞘翅在阳光下泛着青铜色的幽光,蜜蜂的后足特化为“花粉篮”,边缘长满硬毛,内部结构像微型筛子,能高效收集并携带花粉,镜头下可见花粉粒嵌在篮中,如同撒了一把金色碎屑,蝴蝶翅膀的“色彩魔法”更令人惊叹:其颜色并非来自色素,而是翅膀上数以万计的鳞片对光的折射与干涉,蓝闪蝶的鳞片在微观下呈层叠的瓦片状,每一片都反射特定波长的光,从而呈现出梦幻的蓝色;而枯叶蝶的翅底则模拟枯叶的脉络与霉斑,鳞片排列的疏密差异,让它在静止时完美融入环境。

行为瞬间的“生命叙事”

微距镜头不仅能捕捉静态细节,更能凝固昆虫动态的生命瞬间,蜜蜂采蜜时,会用口器吸取花蜜,同时中足抱着花蕊,后足的“花粉篮”沾满金黄的花粉,腿部的毛刷在镜头下清晰可见,它振翅时,翅膀每秒扇动200-400次,但通过高速快门(如1/1000s以上),可定格翅膀边缘的透明纹理与身体的细微颤动,螳螂捕食时,前足如“镰刀”般瞬间弹出,胫节上的刺与爪垫的特写,展现出其作为顶级捕食者的精密“武器系统”,蚂蚁的协作行为同样值得记录:工蚁用颚部搬运食物时,身体与地面的角度、同伴间的触角接触(信息传递的“化学语言”),都能在微距下呈现群体的智慧,甚至昆虫的“婚礼”——萤火虫的求偶闪光,不同种类的萤火虫有独特的闪光频率与模式,镜头下可见腹部发光器的结构,以及光点在黑暗中划出的轨迹,如同大自然的“光之密码”。

技术赋能的“微观探险”

要拍好微距昆虫,需掌握技术与自然的平衡,设备上,百微镜头(如100mm微距)是主力,其最近对焦距离可达0.3米,既能保证1:1的放大倍率,又不会过度惊扰昆虫;若预算有限,微距附加镜(可安装在普通镜头前)也能实现近摄,但画质可能稍逊,光线是关键:自然光(如清晨的柔光)能还原昆虫真实色彩,适合拍摄静态场景;若光线不足,需用闪光灯,但需加柔光罩避免硬阴影,或用离机闪营造立体感,对焦时,手动模式比自动对焦更精准,可放大画面对焦昆虫的眼睛(“眼睛是灵魂之窗”,清晰的眼睛能让照片更具生命力);构图上,低角度拍摄(模拟昆虫视角)能增强代入感,浅景深(f/2.8-f/5.6)可突出主体,虚化背景的杂乱枝叶,也可利用前景的花瓣或露珠增加层次感。

生态观察的“窗口意义”

微距摄影不仅是艺术创作,更是科学观察的“眼睛”,通过镜头,人们能发现昆虫与植物的共生关系:如传粉昆虫与花朵的形态适配(蝴蝶的长喙与管状花),或寄生蜂在寄主体内产卵的瞬间;也能记录昆虫的生存挑战:如寄生蝇幼虫从宿主体内钻出的过程,或蚂蚁与蚜虫的“共生”(蚂蚁取食蚜虫分泌的蜜露,同时保护蚜虫),这些影像不仅填补了人类对微观世界的认知空白,更让公众意识到:昆虫是生态系统中不可或缺的环节,一只蜜蜂的消失,可能意味着一朵植物无法授粉,进而影响整个食物链。

微距拍摄昆虫常用参数参考表

| 拍摄对象 | 光圈范围 | 快门速度 | ISO设置 | 对焦模式 | 光线条件 |

|---|---|---|---|---|---|

| 静态昆虫(如瓢虫) | f/5.6-f/11 | 1/125s-1/250s | 100-400 | 手动对焦 | 柔光(清晨/阴天) |

| 动态昆虫(如蜜蜂) | f/4-f/8 | 1/500s-1/1000s | 200-800 | 连拍+单次AF | 闪光灯+柔光罩 |

| 小型昆虫(如跳蛛) | f/2.8-f/4 | 1/250s-1/500s | 400-800 | 手动对焦+峰值对焦 | 自然光/侧光补光 |

相关问答FAQs

Q:微距拍摄昆虫时,如何避免惊扰到它们?

A:保持距离是关键,优先选择长焦微距镜头(如150mm以上),减少靠近时的压迫感;利用环境掩护,如躲在车辆、树木或反光板后拍摄;提前到达拍摄地点,让昆虫适应环境(如清晨昆虫活动较慢,警惕性低);动作缓慢轻柔,避免突然移动或大声说话,必要时可借助“伪装”——穿迷彩服或用绿布遮挡身体。

Q:为什么微距镜头下昆虫的复眼会出现彩虹色?

A:昆虫复眼由成千上万个六边形小眼(ommatidia)组成,每个小眼的角膜和晶锥层表面存在多层周期性排列的纳米结构,这种结构会形成“光子晶体”,通过光的薄膜干涉效应,对不同波长的光产生选择性反射,当光线以不同角度照射时,反射光的波长会发生变化,从而呈现出彩虹般的色彩,这也是昆虫适应复杂视觉环境的进化结果——不同角度的色彩变化能帮助它们识别物体边缘或感知偏振光。