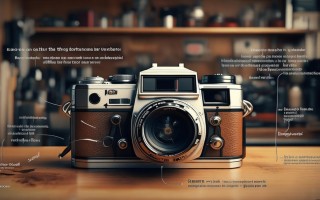

全金属胶片相机作为摄影史上的经典产物,以其独特的机械质感、扎实的做工和复古的拍摄体验,在数码时代依然拥有众多拥趸,这类相机机身完全由金属(如黄铜、铝合金、不锈钢等)构成,区别于早期塑料或混合材质机型,其设计往往凝聚了工业时代的精密美学,每一处细节都透露着对机械工艺的极致追求,从20世纪中叶的黄金时代到如今的复古风潮,全金属胶片相机不仅是摄影工具,更成为摄影爱好者心中的“机械艺术品”。

历史沿革:从工具到传奇的诞生

全金属胶片相机的发展史,与摄影技术的突破和工业制造水平的提升紧密相连,19世纪末至20世纪初,随着胶片片基的成熟和镜头光学的发展,相机开始从笨重的木质暗箱向便携化、精密化转型,1925年,徕卡I型(Leica I)的问世标志着现代35mm相机的诞生,其采用黄铜机身与精密齿轮传动系统,奠定了全金属相机的核心设计理念——轻量化、高精度与耐用性,此后,德国品牌如蔡司(Zeiss)的Contax系列、双反相机鼻祖禄来(Rollei)的 Rolleiflex,均以全金属机身和顶级光学系统成为专业摄影师的标配。

二战后,日本相机工业崛起,佳能(Canon)、尼康(Nikon)、宾得(Pentax)等品牌在吸收德国技术的基础上,将铝合金材质引入机身制造,既降低了成本,又保留了金属的坚固特性,尼康F(1959年)作为单反相机的里程碑,其全金属机身可承受极端拍摄环境,被广泛用于战地摄影和新闻报道;佳能AE-1(1976年)则通过电子化与金属结构的结合,成为全球销量最高的胶片单反之一,让全金属相机走入大众市场。

进入21世纪,尽管数码相机成为主流,但徕卡、哈苏(Hasselblad)等品牌仍推出全金属胶片复刻机型,而富士、玛米亚(Mamiya)等新锐品牌则以现代工艺复兴全金属胶片相机,满足复古爱好者的需求。

材质与工艺:金属机身的“灵魂”

全金属胶片相机的魅力,首先源于其材质与工艺带来的独特质感,早期机型多采用黄铜,这种材料密度高、抗腐蚀性强,经过长期使用会形成自然的包浆,赋予相机岁月的温度,例如徕卡M3的黄铜机身,经过喷砂氧化处理后,表面呈现细腻的磨砂质感,握持时沉稳厚重,不易打滑。

20世纪60年代后,铝合金因轻量化、易加工和成本优势成为主流,铝合金机身可通过压铸、锻造或铣削工艺成型:压铸适合批量生产,成本较低;锻造能提升金属强度,适用于专业机型;铣削则从整块金属毛坯切削加工,精度极高,常用于高端机型(如徕卡M系列的全铣削黄铜机身),不锈钢材质因硬度高、防锈性强,被用于哈桑X-Pan等宽幅相机,确保复杂结构下的稳定性。

金属机身的加工工艺极为复杂,仅机身顶盖的铣削就需要20多道工序,公差控制在0.01毫米以内,以保证部件间的严丝合缝,这种对细节的极致追求,使得全金属相机不仅坚固耐用,更具备“传世”的潜力——许多使用30年以上的机型,仍能保持正常运转,这是现代塑料机身相机难以企及的。

经典型号:跨越时代的金属传奇

全金属胶片相机的历史上,涌现了众多影响深远的经典型号,它们不仅定义了相机设计语言,更成为摄影文化的符号,以下为部分代表性机型的特点梳理:

| 品牌/型号 | 材质 | 特点 | 年份 |

|---|---|---|---|

| 徕卡M3 | 黄铜+铝 | 现代35mm相机标杆,首创联动测距仪和快速装片系统,机身厚度仅33mm | 1954年 |

| 禄来35 | 铝合金 | 最袖珍的全金属旁轴相机之一,卡尔·蔡司镜头,便携性与画质兼具 | 1966年 |

| 尼康F | 铝合金 | 专业单反鼻祖,可互换后背和取景器,被NASA用于太空任务 | 1959年 |

| 佳能AE-1 | 铝合金 | 全球首款搭载CPU的自动曝光单反,销量突破500万台,普及金属机身潮流 | 1976年 |

| 哈苏500C/M | 铜合金+不锈钢 | 中画幅相机标杆,模块化设计,卡尔·蔡司镜头,用于拍摄《国家地理》封面 | 1957年 |

| 玛米亚RZ67 | 铝合金 | 专业中画幅单反,旋转后背设计,广受商业摄影师青睐 | 1982年 |

这些机型中,徕卡M3的联动测距系统让手动对焦精准无比;禄来35的“口袋相机”设计打破了便携与画质的边界;尼康F的坚固结构则成为“战地相机”的代名词,它们不仅是摄影工具,更见证了人类影像技术的发展历程。

使用体验:机械与光影的“对话”

拍摄全金属胶片相机的过程,是一场与机械的深度互动,不同于数码相机的电子化操作,全金属胶片相机的快门、对焦、过卷等动作均依赖机械结构,每一次操作都伴随着清晰的触感与声音——例如徕卡M3的布帘快门声,如“丝绸般顺滑”的“咔嗒”声;尼康F的过卷扳手,每推进一格都带有沉稳的阻尼感,让摄影师明确感知拍摄进度。

金属机身带来的重量感(通常在500-1000克)反而成为优势:拍摄时,相机重心下沉,减少手抖,提升稳定性;长时间握持时,金属的导热性让机身温度逐渐贴合掌心,形成“人机合一”的体验,金属材质的抗冲击性远超塑料,在户外拍摄时无需过分“娇气”,许多老一辈摄影师回忆,曾用尼康F从高处跌落仍能继续使用,这种“皮实”特性让全金属相机成为风光、纪实摄影的可靠伙伴。

对于胶片爱好者而言,全金属相机的“仪式感”不可或缺:手动对焦时旋转镜头对焦环,观察取景器中的裂像屏合焦;过卷时感受扳手的机械反馈;按下快门后等待胶片在暗箱中“吞咽”的瞬间——这些动作让拍摄从“按下按钮”的机械重复,变为充满专注与期待的创作过程。

收藏价值:永不褪色的“机械情怀”

随着胶片文化的复兴,全金属胶片相机逐渐从摄影工具升值为收藏品,其收藏价值主要由三方面决定:稀缺性、历史意义和成色,1970年代的徕卡M4-P全球仅生产2万台,目前成色良好的二手市场价格已突破5万元;尼康F的“NASA纪念版”因特殊背景,拍卖价可达普通机型的10倍以上。

收藏级全金属相机不仅关注机身成色,还包括原装配件(如皮套、背带、镜头)、说明书等“附件完整性”,带原厂保修卡的佳能AE-1比无保修卡的同款机型价格高30%,而“功能完好”是基础——快门速度准确、测光系统正常、对焦顺滑的机型更受青睐。

部分品牌推出的限量版全金属胶片相机(如徕卡M-A、哈桑X-Pan II)因产量稀少,兼具使用与收藏价值,成为摄影爱好者的“硬通货”,对于普通消费者而言,选择经典的量产机型(如尼康FM2、佳能F1)既能以较低成本体验全金属相机的魅力,又具备长期保值潜力。

相关问答FAQs

Q1:全金属胶片相机与塑料机身胶片相机的主要区别是什么?

A1:区别主要体现在材质、质感、耐用性和使用体验四方面,材质上,全金属相机采用黄铜、铝合金等,塑料机身则以ABS树脂为主;质感上,金属机身更厚重、冰冷,随时间会形成包浆,塑料机身则相对轻便、光滑,易留划痕;耐用性上,金属抗冲击、抗老化能力更强,塑料长期使用可能脆化;使用体验上,金属机身的机械反馈更清晰(如快门声、过卷阻尼),重量带来的稳定性也更佳,适合专业拍摄;塑料机身则更便携,适合入门或日常记录。

Q2:如何选择适合自己的全金属胶片相机?

A2:需综合考虑预算、拍摄需求和操作偏好,预算有限(2000-5000元)可从经典量产机型入手,如尼康FM2(手动单反,坚固耐用)、佳能QL17 GIII(旁轴,自动曝光便携);预算充足(1万元以上)可选徕卡M6(测距联动,顶级光学)、禄来35(便携复古);拍摄需求上,风光/纪实推荐单反(如尼康F),人像/街拍推荐旁轴(如徕卡M3),中画幅商业摄影可选哈苏500C/M;操作偏好上,喜欢自动曝光可选佳能AE-1,偏爱手动操控可选尼康FM2,建议优先选择功能正常、成色较好的二手机型,并通过专业店检修测,确保快门、测光等核心部件工作正常。