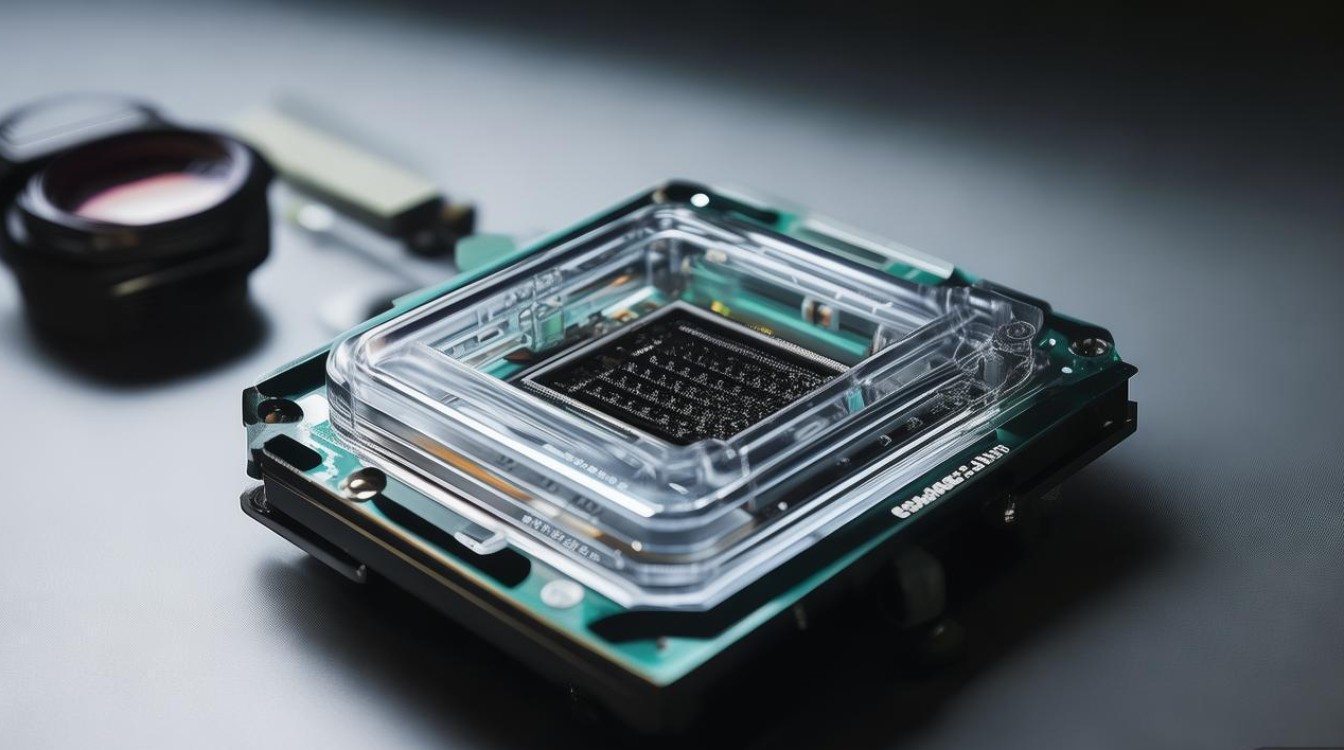

镜头到CCD的距离,是光学系统中连接镜头与图像传感器的核心参数,直接决定了成像的清晰度、视角范围及镜头与相机的兼容性,从物理本质看,这一距离指的是镜头后主面(主平面)到CCD成像面的垂直距离,在相机设计中常与“法兰距”(镜头卡口定位面到成像面的距离)关联,是衡量镜头与传感器匹配度的关键指标,理解这一距离,需从光学原理、影响因素、设备差异及实际应用等多个维度展开。

光学原理:距离与成像的底层逻辑

基于薄透镜成像公式1/f=1/u+1/v(f为焦距,u为物距,v为像距),理想情况下,镜头将远处物体成像在像距v处,此时CCD需精确位于像平面才能获得清晰图像,但实际镜头由多片透镜组成,存在“后主面”——一条虚拟的垂直光轴的平面,所有入射光线经透镜组折射后,延长线或反向延长线会交于该平面,因此镜头到CCD的实际机械距离即后主面到CCD的距离,当物距变化(如对焦)时,像距v随之改变,镜头通过移动内部镜片组调整后主面位置,确保像平面始终与CCD重合,拍摄无限远物体时,像距v约等于焦距f;拍摄近距物体时,v>f,镜头需伸长以增大像距,此时后主面到CCD的距离也随之增加。

影响距离的核心因素

镜头到CCD的距离并非固定值,而是受多重因素共同作用的结果,主要包括焦距、镜头设计、相机结构及CCD尺寸。

焦距:决定基础像距

焦距是影响像距的基础参数,根据薄透镜公式,当物距u→∞时,像距v=f,即无限远对焦时,镜头后主面到CCD的距离约等于焦距,长焦镜头(如200mm)在无限远时需更长的机械距离,而广角镜头(如14mm)则仅需极短距离,全画幅单反相机中,50mm标准镜头在无限远时,后主面到CCD距离约50mm;而14mm广角镜头可能仅10-15mm,需通过“倒置远心”设计将后主面前移,以适配相机法兰距。

镜头设计:复杂透镜组的动态调整

实际镜头为多片透镜组成的复杂系统,变焦镜头、内对焦镜头等设计会进一步影响距离,变焦镜头通过移动镜片组改变焦距,此时后主面位置会同步移动,但机械距离(法兰距)由相机卡口固定,内部镜片组的移动仅确保像平面与CCD重合,24-70mm变焦镜头在从24mm变至70mm时,内部镜片组会前后移动,但镜头卡口到CCD的距离不变,后主面则通过位置调整补偿焦距变化。

相机结构:法兰距的“机械枷锁”

相机卡口的法兰距(镜头卡口定位面到CCD的距离)是镜头到CCD距离的“基准值”,单反相机因需容纳反光板,法兰距较长(如尼康F卡口46.5mm、佳能EF卡口44mm),镜头后组需留出反光板升起的空间;微单相机无反光板,法兰距可大幅缩短(如索尼E卡口18mm、富士X卡口23.5mm),镜头后组可直接贴近CCD,这也是微单镜头可做得更轻薄的原因之一。

CCD尺寸:像场覆盖的间接影响

CCD尺寸(全画幅、APS-C、M4/3等)虽不直接决定镜头到CCD的距离,但影响镜头像场设计,全画幅CCD(36×24mm)需镜头覆盖更大像场,后组镜片需更靠近CCD边缘以收集光线,间接影响后主面位置;而APS-C画幅(如23.5×15.6mm)因像场较小,镜头后组可更靠近光轴,机械距离设计更灵活。

不同设备中的距离差异:从单反到手机

不同类型的相机因设计目标不同,镜头到CCD的距离存在显著差异,可通过下表对比:

| 相机类型 | 法兰距范围(mm) | 特点 | 代表卡口/机型 |

|---|---|---|---|

| 单反相机 | 44-47 | 需容纳反光板,法兰距固定,镜头后组空间充足 | 尼康F(46.5)、佳能EF(44)、宾得K(45.5) |

| 微单相机 | 16-23.5 | 无反光板,法兰距短,镜头可后置,支持超薄设计 | 索尼E(18)、富士X(23.5)、M4/3(19) |

| 手机镜头 | 3-8 | 模组高度限制极严,采用折叠光路(如潜望式)或超薄镜片组 | iPhone 15 Pro(约5mm)、华为P60(约4mm) |

| 电影摄影机 | 42-52 | 适配PL/B4等专业卡口,精密对焦环设计,法兰距标准化 | ARRI PL(52)、佳能CN-E(44) |

调整距离的影响与应用

镜头到CCD的距离需严格匹配像距,否则会导致成像模糊,若距离大于像距,成像面位于CCD后方,图像呈现“远视”状态(边缘模糊);若小于像距,成像面位于前方,则呈现“近视”状态(中心模糊),相机通过自动对焦马达驱动镜片组,动态调整后主面位置,确保对焦准确。

法兰距固定后,镜头转接成为可能,佳能EF镜头(法兰距44mm)可通过转接环适配索尼E卡口(法兰距18mm),转接环需增加26mm物理距离,但可能影响无限远对焦(需内置 correcting镜片补偿),对于手动镜头,转接后需通过“峰值对焦”辅助确认成像平面位置。

镜头到CCD的距离是光学原理与机械设计的结合点,既需满足成像公式对像距的精确要求,又要适配相机系统的空间限制,从单反的“长法兰距”到微单的“短法兰距”,再到手机的“超短距离”,这一参数的差异直接塑造了不同相机的镜头生态与拍摄性能,理解其背后的逻辑,不仅能帮助用户选择适配的镜头与转接设备,更能深入把握成像系统的核心设计逻辑。

FAQs

为什么变焦镜头在变焦时镜头到CCD的距离看起来没变?

变焦镜头通过移动内部镜片组改变焦距,此时镜头的后主面位置会同步移动,使得后主面到CCD的机械距离(即法兰距)保持不变,24-70mm镜头在从24mm变至70mm时,内部镜片组会前后移动,但镜头卡口到CCD的距离由相机卡口标准固定(如44mm),后主面则通过位置调整补偿焦距变化,确保不同焦距下像平面始终与CCD重合,因此外观上镜头长度可能变化,但“镜头后主面到CCD”的距离(法兰距)不变。

手机镜头到CCD距离仅几毫米,为何还能保证成像质量?

手机镜头因模组高度限制(10mm),镜头到CCD距离极短(3-8mm),但通过三大技术弥补:一是“折叠光路”设计(如潜望式镜头用棱镜折叠光路),延长光程同时缩短机械距离;二是采用非球面镜片、低色散镜片等复杂镜片组,校正短距离带来的球差、色差;三是算法优化(如多帧合成、边缘畸变校正、AI降噪),通过软件补偿光学缺陷,手机CCD尺寸小(1/2.55英寸等),像场需求低,镜头无需覆盖大画幅,可简化镜片结构,在短距离下仍实现高质量成像。