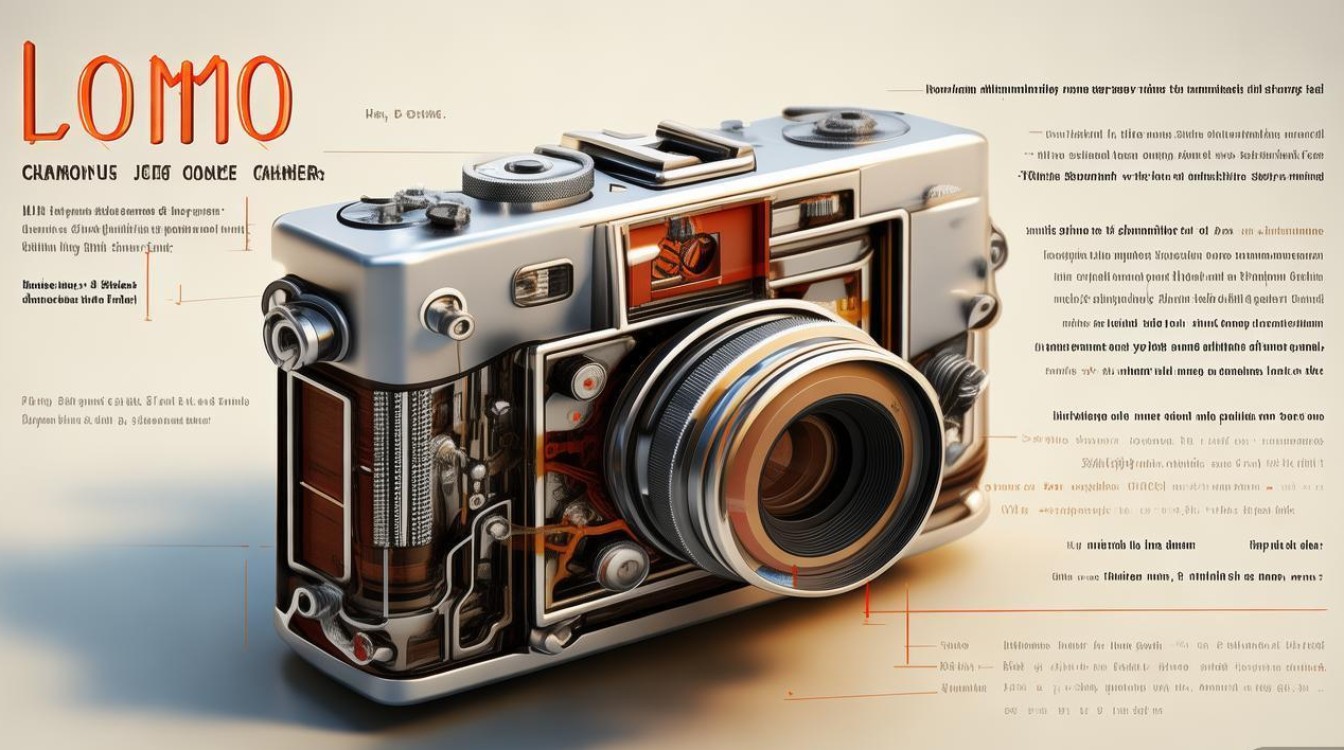

lomo相机作为胶片摄影中极具代表性的工具,其独特的成像风格——浓郁的色彩、明显的暗角、随性的漏光以及粗粝的颗粒感,源于其简单却充满“缺陷美”的光学设计与机械结构,要理解lomo相机原理,需从光学系统、曝光控制、机械构造及成像特性四个核心维度展开分析。

光学原理:简单镜组与“不完美”的成像语言

lomo相机的光学系统是其成像风格的根基,与普通单反或旁轴相机追求的高分辨率、低像差不同,lomo相机(尤其是经典型号如LC-A)刻意采用简化镜组设计,以“不精准”的光学特性塑造独特视觉语言。

以LC-A为例,其镜头为4片3组结构(含1片非球面镜),相比普通相机6片以上镜组,镜片数量少、镀膜简单,这种设计直接导致三种核心光学“缺陷”:

- 边缘像差显著:简单镜组对边缘光线的汇聚能力不足,画面中心清晰度尚可,但从1/3画面边缘开始出现模糊,形成自然的“暗角”(vignetting),且边缘色彩可能出现紫边或色散(色差),这种“不均匀”的清晰度与色彩分布,成为lomo照片的标志性特征。

- 光线透过率低:无复杂镀膜镜片对光线的多层反射,镜头对可见光的透过率较高(约85%-90%,而多层镀膜镜头可达95%以上),但色散控制差,导致不同波长光线(色彩)无法完全聚焦于同一点,画面色彩呈现“溢出感”,如红色物体边缘可能伴随粉紫色光晕,饱和度被天然提升。

- 畸变明显:广角端(LC-A等效焦距约32mm)存在桶形畸变,直线边缘向内弯曲,尤其拍摄建筑或人物时,这种“失真”强化了画面的纪实性与冲击力。

lomo相机的光学原理是“反精密化”——通过减少镜片、简化镀膜,主动引入像差、畸变等“缺陷”,让光线在通过镜头时保留更多“原始信息”,为后续的成像风格奠定基础。

曝光控制:“手动估算+电子快门”的随机性

曝光是胶片成像的关键,lomo相机的曝光系统兼具“半自动”与“手动干预”特性,其不确定性恰恰是拍摄乐趣的来源。

以LC-A为例,其曝光系统由三部分构成:

- 测光元件:采用CdS(硫化镉)光敏电阻,位于镜头下方,通过针孔测光(非TTL测光),对光线变化响应较慢(需0.5-1秒稳定),且在弱光下易出现“延迟过曝”(如拍摄瞬间光源变化,测光未及时调整)。

- 快门结构:电子控制纵走式金属快门,快门速度范围1/500秒(高速)至1/60秒(低速),支持B门(长时间曝光),光圈范围f/2.8(大光圈)至f/16(小光圈),光圈叶片为5片,在f/2.8-f/8时光圈形状接近圆形,f/11后逐渐变为多边形,导致焦外光斑从柔和圆斑变为不规则几何形状。

- 曝光逻辑:测光后,相机通过电子电路自动匹配快门与光圈组合,但算法简单——仅基于平均亮度,未考虑高光与阴影的细节平衡,逆光场景下,为保留高光,画面可能整体欠曝;弱光场景下,为避免快门过慢,可能开大光圈导致景极浅,主体清晰但背景虚化过度。

lomo相机普遍缺乏“曝光补偿”功能,拍摄者需通过经验(如ISO 100胶片在晴天用f/16、1/125秒)手动调整,这种“估算式”曝光让每张照片的明暗、对比度充满偶然性,胶片的宽容度进一步放大了这种随机性——欠曝的阴影可能保留暗部层次,过曝的高光反而形成“奶油般”的亮部,形成独特的“lomo曝光美学”。

机械构造:“简陋”与“耐用”的矛盾统一

lomo相机的机械设计以“低成本、高可靠性”为核心,其构造上的“简陋”直接影响了拍摄体验与成像效果。

- 机身与镜筒:多为塑料机身(如LC-A的ABS塑料),金属部件仅限于关键结构(如快门帘幕、输片齿轮),重量轻(约200g),但抗冲击性差——跌落时镜筒易移位,导致光轴偏移,进一步加剧暗角与模糊。

- 输片系统:采用齿轮传动式输片,过片扳手行程短(约90度),胶片输送精度较低(±0.5mm),可能出现画面重叠或错位;倒片时无自动停机功能,需手动观察胶片是否绷紧,操作中易漏光(尤其暗环境下)。

- 密封性:机身缝隙(如电池仓、后盖接缝)较大,无专业防水防尘设计,拍摄时若环境光线从侧面或背面进入,会在胶片上形成“漏光”(light leak)——形状多为条状或雾状光斑,位置随机,强度取决于光线角度与缝隙大小,这种“漏光”本是设计缺陷,却成为lomo相机的“灵魂”,为画面增添梦幻感与故事性。

简言之,lomo相机的机械原理是“功能优先于体验”——用简单结构实现基本拍摄功能,而“不完美”的构造(如缝隙漏光、输片误差)反而转化为艺术表现力。

成像特性:缺陷的“美学转化”

lomo相机的最终成像,是光学、曝光、机械系统共同作用的结果,其核心特性可归纳为:

- 暗角( vignetting ):由边缘像差与镜筒遮光共同导致,中心亮度100%,边缘亮度可降至30%-50%,形成“隧道式”视觉引导,突出主体。

- 色彩偏移:镜片色散导致蓝、红、绿光无法完全重合,画面色彩饱和度提升(比实际场景高20%-30%),同时出现“偏色倾向”(如暖色调偏红,冷色调偏蓝),胶片类型(如Lomo 400、Cross Process)会进一步强化这种偏移。

- 漏光( light leak ):机身缝隙导致非成像光线进入胶片,形成不规则光斑,常见于画面边缘或角落,强度与拍摄环境光线正相关——白天户外漏光明显,夜晚室内则几乎无漏光。

- 颗粒感:源于胶片本身的颗粒(ISO 400胶片颗粒度约25μm/lp)+镜头解像力低(中心解像力约40lp/mm,边缘低于20lp/mm),画面细节模糊,颗粒“放大”,形成复古胶片质感。

lomo相机与普通35mm相机核心参数对比

| 项目 | lomo相机(以LC-A为例) | 普通35mm相机(以佳能AE-1为例) |

|---|---|---|

| 镜头结构 | 4片3组(含1片非球面镜) | 6片5组(多层镀膜) |

| 光圈范围 | f/2.8-f/16(5片叶片) | f/1.8-f/16(6片叶片) |

| 快门速度 | 1/500-1/60秒 + B门(电子快门) | 1/1000-1秒 + B门(机械快门) |

| 测光系统 | CdS外测光(非TTL) | TTL中央重点测光 |

| 机身材质 | 塑料为主(ABS) | 铝合金+工程塑料 |

| 输片精度 | ±0.5mm(齿轮传动) | ±0.1mm(精密齿轮) |

| 密封性 | 差(易漏光) | 良好(后盖密封条) |

相关问答FAQs

Q1:为什么lomo相机拍出的照片有明显暗角?是设计缺陷还是刻意为之?

A:lomo相机的暗角是“光学缺陷”与“机械构造”共同作用的结果:光学上,简单镜组对边缘光线汇聚能力不足,导致边缘亮度衰减;机械上,塑料镜筒内径有限,进一步遮挡边缘光线,早期LOMO工厂在设计时并未刻意追求暗角,但这种“不完美”的成像效果恰好契合了大众对“复古”“故事感”的审美需求,因此成为lomo相机的标志性特征,并非传统意义上的“缺陷”,而是“缺陷美学”的体现。

Q2:lomo相机的漏光现象是如何产生的?如何控制或利用?

A:漏光主要源于机身密封性差——电池仓、后盖接缝、过片扳手等部位存在微小缝隙,当环境光线(如阳光)从这些缝隙进入相机内部,直接照射到未曝光的胶片上,导致胶片局部“二次曝光”,形成不规则光斑,控制漏光的方法包括:用黑色电工胶带缠绕缝隙、在暗袋中更换胶片、避免强光下长时间操作;而利用漏光则需“主动制造”——如拍摄时故意遮挡部分缝隙(用手或纸张),形成特定形状的光斑,或通过“正片负冲”(Cross Process)冲洗工艺,让漏光区域呈现青色、品红色等特殊色调,增强画面艺术感。