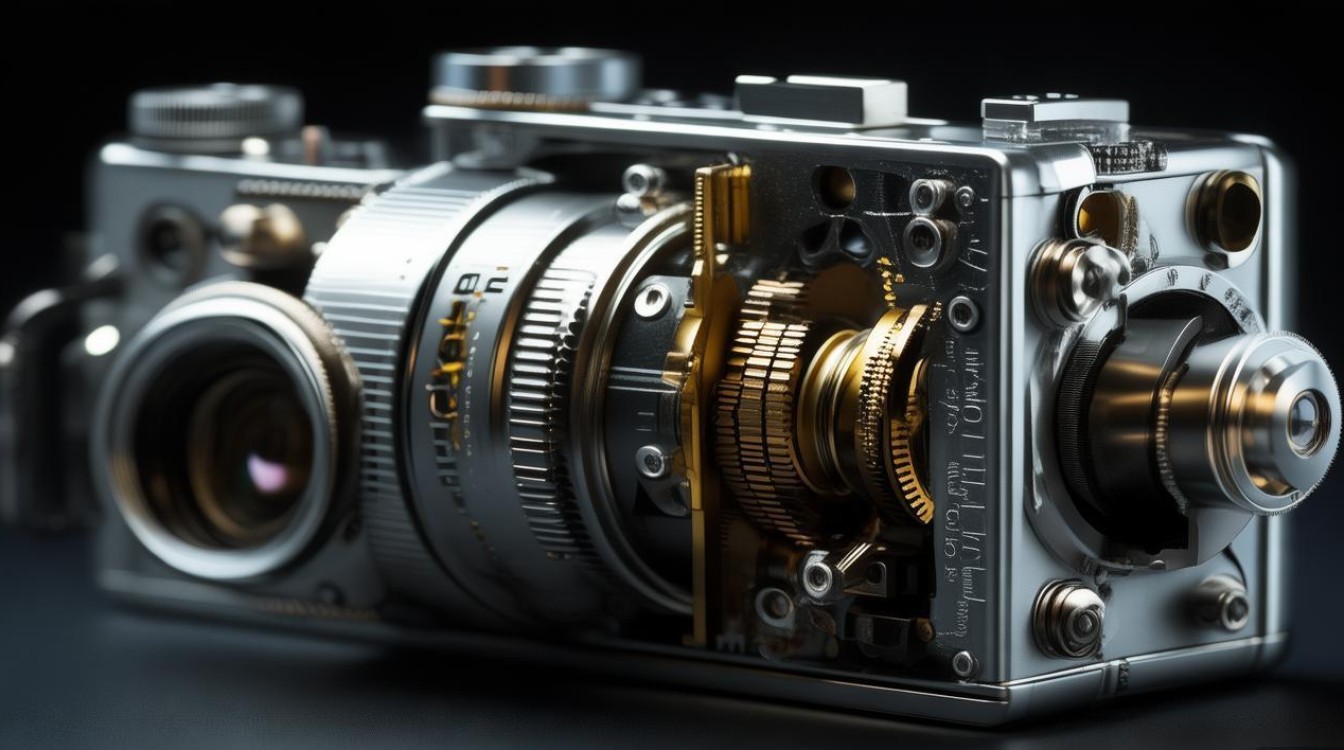

相机调焦结构是相机光学系统的核心组件,其作用是通过调整镜头中镜片组的位置,使拍摄主体的成像恰好落在相机的图像传感器(CMOS/CCD)上,从而获得清晰的图像,从早期的手动调焦到现代的智能自动调焦,调焦结构的演变直接反映了相机技术的进步,也深刻影响了摄影的创作体验。

调焦结构的基本类型与原理

相机调焦结构主要分为手动调焦和自动调焦两大类,两者的实现方式、结构组成和应用场景存在显著差异。

手动调焦结构

手动调焦是最早的调焦方式,依赖摄影师通过旋转镜头上的对焦环,驱动镜头内部的镜片组前后移动,直至取景器中的图像清晰,其核心结构包括:

- 对焦环:镜头上的手动调节部件,通过齿轮组与镜片组连接,旋转时带动镜片线性位移;

- 镜片组:通常由1-3片透镜组成,移动时改变镜头的光程长度(即焦点到传感器的距离);

- 调焦屏:部分老式胶片相机(如单反相机)的取景器内设有磨砂玻璃或裂像/微棱镜结构,辅助判断合焦状态(裂像屏未合焦时图像错位,合焦时对齐;微棱镜未合焦时闪烁,合焦时清晰)。

手动调焦的优点是结构简单、无电子元件依赖,且对焦行程可精确控制,适合微距、风光等需要精细对焦的场景;缺点是对焦速度慢,依赖摄影师经验,不适合动态主体拍摄。

自动调焦结构

自动调焦(AF)通过相机内置的传感器和马达驱动镜片组移动,实现快速、精准的对焦,根据技术原理,可分为相位检测自动对焦(PDAF)、反差检测自动对焦(CDAF)及混合自动对焦(Hybrid AF)。

(1)相位检测自动对焦(PDAF)

相位检测是单反相机(DSLR)的主流对焦方式,核心是通过分光装置将进入镜头的光线分为两路,分别投射到独立的对焦传感器上,通过计算两路光线的“相位差”(即光线的偏移量)直接驱动镜片移动至合焦位置,无需反复试探,因此对焦速度快,适合动态场景。

结构组成:

- 分光装置:单反相机通过反光板和副镜将光线反射至机底的对焦模块(五棱镜上方),或微单相机通过传感器前方的微透镜阵列直接分光;

- 对焦传感器:由成排的像素点组成,用于接收左右两路光线并计算相位差;

- 对焦马达:驱动镜片组移动,包括超声波马达(USM,安静、快速)、步进马达(STM,平滑、低噪)和线性马达(LDM,高速、精准)。

缺点:单反相机的PDAF模块独立于传感器,导致对焦模块与传感器位置存在校准误差;微单相机早期因传感器集成PDAF技术不成熟,对焦速度弱于单反。

(2)反差检测自动对焦(CDAF)

反差检测通过检测图像对比度判断合焦状态:驱动镜片组移动过程中,当图像对比度最高时(即边缘细节最清晰),即为合焦位置,其核心结构依赖图像传感器本身,无需额外分光装置,因此在微单、卡片机中广泛应用。

结构组成:

- 图像传感器:直接接收光线并生成图像数据,通过算法计算对比度;

- 对焦马达:多为步进马达或线性马达,驱动镜片组小范围往复移动;

- 对焦算法:实时分析图像对比度曲线,驱动镜片移动至峰值点。

优点:对焦精度高(无相位差计算误差),弱光下可通过延长曝光提升对比度检测能力;缺点是对焦速度慢(需反复试探),动态追焦能力弱。

(3)混合自动对焦(Hybrid AF)

混合对焦结合PDAF的速度优势和CDAF的精度优势,是目前微单相机的主流技术,索尼的“混合对焦系统”在传感器上集成PDAF像素(双像素CMOS AF),同时通过CDAF进行微调,实现快速、精准的对焦。

结构特点:

- 传感器集成PDAF:在CMOS传感器上设置双光电二极管(或微透镜阵列),每个像素可拆分为左右两个子像素,模拟PDAF的分光效果;

- 协同算法:先用PDAF快速锁定大致对焦位置,再用CDAF进行精细校准,避免“跑焦”问题。

不同相机类型的调焦结构差异

相机类型(单反、微单、卡片机)的结构差异决定了调焦系统的设计方向:

| 相机类型 | 调焦结构特点 | 代表技术 |

|---|---|---|

| 单反(DSLR) | 依赖独立PDAF模块,通过反光板分光,对焦时反光板落下,拍摄时抬起 | 佳能双像素CMOS AF(部分机型)、尼康Multi-CAM AF系统 |

| 微单(无反) | 传感器集成PDAF/CDAF,无反光板,光线直接投射传感器 | 索尼实时眼部对焦(混合对焦)、富士X-Trans CMOS相位检测 |

| 卡片机 | 小型化设计,多采用CDAF,部分高端机型集成微型PDAF传感器 | 佳能PowerShot G7X系列的反差检测+辅助对焦灯 |

调焦结构的发展趋势

随着摄影需求的升级,相机调焦结构正朝着更智能、更快速、更精准的方向发展:

- 传感器集成化:PDAF像素深度集成于传感器(如 stacked CMOS),减少光线损耗,提升弱光对焦能力;

- AI算法驱动:通过深度学习识别主体(人眼、动物、车辆等),实现“预测对焦”和“追踪对焦”,如索尼的“实时追踪”和佳能的“动物检测对焦”;

- 马达技术升级:线性马达(LDM)普及,实现“静音、高速、精准”的对焦,适合视频拍摄;

- 全像素双核技术:佳能、索尼等厂商的全像素双核CMOS AF,每个像素可独立对焦,提升对焦覆盖范围和速度。

相关问答FAQs

问题1:为什么单反相机的对焦速度通常比早期微单快?

解答:单反相机采用独立的相位检测对焦模块(位于机底),通过反光板和副镜将光线直接投射到对焦传感器,无需经过图像传感器处理,因此对焦速度快、动态追焦能力强,而早期微单因技术限制,PDAF无法集成于传感器,仅依赖反差检测对焦,需反复移动镜片寻找对比度峰值,导致对焦速度慢,随着传感器集成PDAF技术成熟(如双像素CMOS AF),现代微单的对焦速度已反超单反。

问题2:手动调焦时,“峰值对焦”功能属于调焦结构的哪一部分?其作用是什么?

解答:“峰值对焦”是数码相机(如微单、无反)提供的电子辅助对焦功能,不属于传统机械调焦结构,而是通过图像处理算法实现的,其原理是将图像的高对比度边缘(如线条、轮廓)以特定颜色(如红、黄、蓝)高亮显示,当高亮线条最密集时,即为合焦状态,作用是帮助摄影师在手动调焦时快速判断清晰度,尤其适合微距、手动镜头等对焦精度要求高的场景。