镜头光圈是摄影镜头中控制光线进入量的核心机械结构,由多片可活动的金属叶片组成,通过叶片开合形成大小可调的圆形孔径,这一孔径的直径与镜头焦距的比值,即我们常说的“光圈值”(f-number,如f/1.4、f/8、f/16),直接决定了成像的多个关键维度——从曝光量、景深到画质表现,是摄影技术中连接物理光学与视觉艺术的桥梁,要深入理解光圈对成像的影响,需从其基本原理出发,逐一解析其对画面的塑造作用。

光圈值的本质:进光量的“数学密码”

光圈值(f-number)的计算公式为:( f = \frac{F}{D} ), F )为镜头焦距,( D )为光圈孔径直径,这意味着,相同光圈值下,不同焦距镜头的物理孔径大小不同(如50mm f/1.4的孔径直径约为35.7mm,而200mm f/1.4的孔径直径约为142.9mm),但进光量是一致的——因为焦距越长,光线通过的距离越长,孔径面积需按比例增大才能维持相同的进光效率。

光圈值的序列呈非线性排列,常见的f值包括1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22等,每相邻两档光圈值的进光量相差一倍(即曝光量相差1EV),例如f/2.8的进光量是f/4的两倍,是f/5.6的四倍,这种“档位”设计源于几何光学中面积的平方关系:孔径直径每增加( \sqrt{2} )倍,面积增加2倍,进光量随之翻倍,光圈值越小,实际孔径越大,进光量越多;反之,光圈值越大,孔径越小,进光量越少。

光圈对成像的核心影响:从曝光到艺术的塑造

光圈不仅是曝光控制的“闸门”,更是影响画面视觉语言的“画笔”,其对成像的影响主要体现在以下四个维度:

进光量与曝光:画面的“明暗基调”

进光量是光圈最直接的功能,在快门速度和ISO不变的情况下,光圈值每减小一档(如从f/8到f/5.6),进光量翻倍,画面整体亮度提升1EV;反之,光圈值每增大一档(如从f/8到f/11),进光量减半,画面变暗1EV,这一特性是摄影曝光三角(光圈、快门、ISO)的基础:弱光环境下需用大光圈(如f/1.4)保证足够进光,避免因快门过慢导致画面模糊;强光环境下则需用小光圈(如f/16)防止画面过曝。

需要注意的是,进光量并非越大越好,大光圈可能导致画面高光部分“溢出”(失去细节),而小光圈在暗光下可能需要依赖高ISO,反而引入噪点,需根据场景动态平衡光圈与其他曝光参数。

景深:清晰范围的“焦点游戏”

景深(Depth of Field,DOF)是指对焦点前后画面保持清晰的范围,是光圈最具艺术影响力的表现,光圈与景深的关系呈负相关:大光圈(小f值)产生浅景深,对焦点清晰,背景与前景显著虚化;小光圈(大f值)产生深景深,画面从近到远的大部分区域都保持清晰。

这一原理源于光线的“弥散圆”效应:当物体位于对焦点时,其光线通过镜头后汇聚为清晰像点;当物体偏离对焦点时,光线汇聚为弥散圆,若弥散圆直径小于人眼分辨阈值(约0.03mm),则仍被视为清晰,大光圈下,弥散圆直径增长更快,偏离对焦的区域更容易超出清晰阈值,从而形成浅景深;小光圈下,弥散圆直径增长缓慢,更多区域能保持清晰,形成深景深。

景深的控制是摄影构图的核心工具:人像摄影常用f/1.4-f/2.8的大光圈虚化背景,突出主体;风光摄影则常用f/8-f/16的小光圈,确保山脉、建筑的前后景清晰;微距摄影中,f/8-f/11的小光圈能在放大主体的同时保持足够景深,避免局部模糊。

画质:锐度与像差的“平衡艺术”

镜头的画质并非随光圈增大而无限提升,而是存在“最佳光圈”区间——通常在f/8-f/11之间(具体因镜头设计而异),光圈大小通过影响“像差”和“衍射”来决定画质表现。

像差校正:大光圈下,光线通过镜头边缘的角度更大,球差(轴上点光线无法汇聚于一点)、彗差(轴外点光线呈彗星状)、色差(不同波长光线焦点分离)等像差会显著增加,导致画面边缘锐度下降、色彩模糊,高端镜头通过非球面镜片、低色散镜片等设计校正像差,因此大光圈下画质仍能保持较高水平(如f/1.2镜头),但普通镜头在f/1.4-f/2.8时边缘画质可能明显弱于中心。

衍射效应:当光圈过小(如f/16及以下),光线通过孔径时会发生衍射(光线绕过障碍物边缘的现象),导致光线弥散,画面整体锐度下降,衍射效应与光圈值正相关,f值越大,衍射越明显,画面细节越“软”,并非光圈越小画质越好——风光摄影中,f/11通常是平衡景深与衍射的最佳选择,f/16虽能获得更大景深,但画质可能因衍射而打折。

焦外成像:背景虚化的“质感密码”

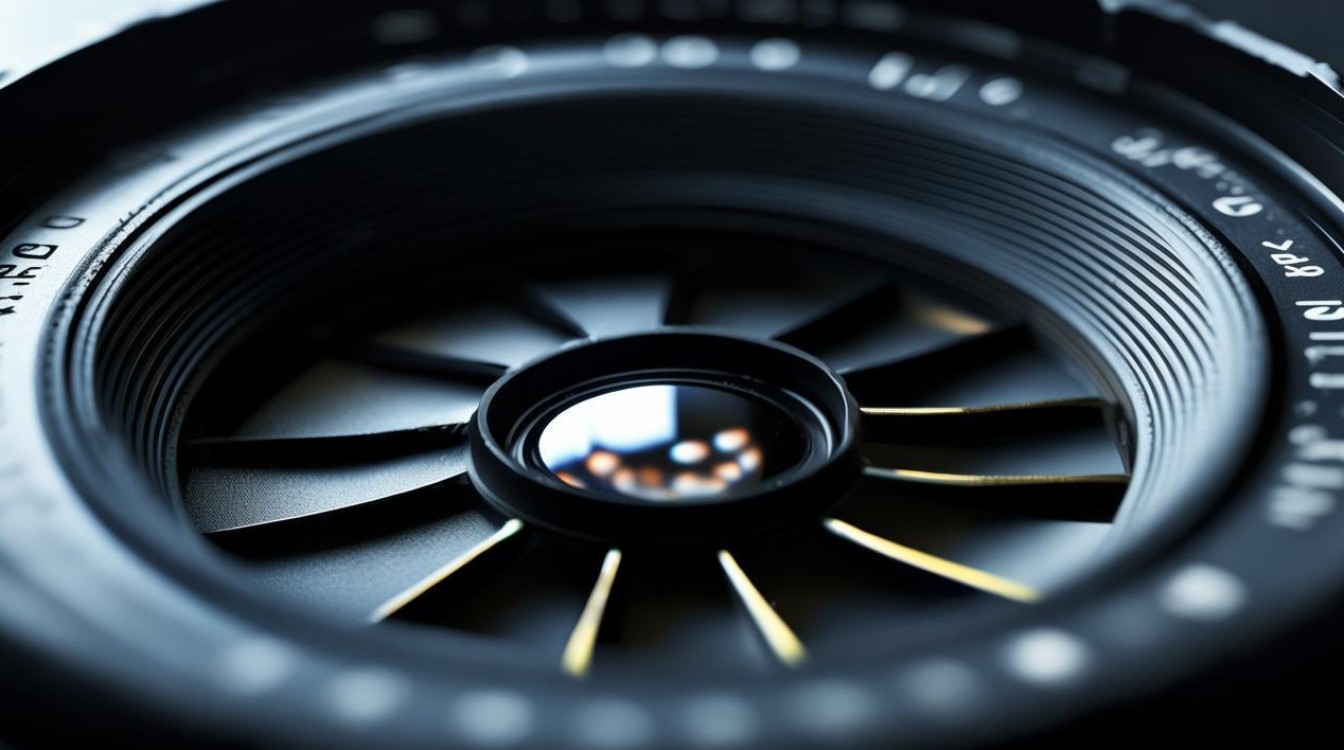

焦外成像(Bokeh)指对焦点之外区域的虚化效果,是衡量镜头“氛围感”的重要指标,其质量不仅与光圈大小有关,更取决于光圈叶片数量和形状。

光圈叶片数量越多(如9片、11片),叶片形成的孔径越接近圆形,焦外光斑(如路灯、树叶的虚化形状)越柔和、自然,过渡更细腻;叶片数量少或多边形光圈(如6片叶片形成六边形孔径),焦外光斑会呈现多边形边缘,显得生硬,破坏画面美感,大光圈下焦外虚化的“层次感”更强——背景中的物体虚化后仍能保留轮廓和光影层次,而小光圈下背景虚化较弱,易分散主体注意力。

光圈应用场景:从技术到实践的适配

不同拍摄场景对光圈的需求差异显著,需结合主题与创意灵活选择,以下为常见场景的光圈参考:

| 拍摄场景 | 推荐光圈范围 | 核心作用 |

|---|---|---|

| 人像摄影 | f/1.4-f/4 | 大光圈虚化背景,突出人物主体;中长焦(85mm、135mm)配合大光圈,压缩空间感。 |

| 风光摄影 | f/8-f/16 | 小光圈获得深景深,确保前后景清晰;f/11平衡景深与衍射,画质最优。 |

| 微距摄影 | f/8-f/11 | 小光圈增加景深,避免微小主体局部模糊;大光圈易导致景深过浅,对焦困难。 |

| 弱光环境(夜景) | f/1.4-f/2.8 | 大光圈提升进光量,配合高ISO或慢快门,暗光下保持画面亮度与清晰度。 |

| 运动摄影 | f/4-f/8 | 中等光圈平衡进光量与景深,高速快门凝固动态,同时保证主体与周围环境清晰。 |

| 日光人像(逆光) | f/2.8-f/5.6 | 中等光圈避免背景过曝,同时保留适当虚化,突出逆光下的人物轮廓与光晕。 |

光圈是摄影的“光圈美学”

镜头光圈不仅是技术参数,更是连接摄影师意图与画面呈现的“翻译器”,它通过控制进光量决定画面明暗,通过调节景深引导视觉焦点,通过影响画质塑造细节质感,通过焦外成像营造氛围层次,从f/1.4的极致虚化到f/16的全景清晰,光圈的每一次调整,都是对“光”的重新诠释,对“画面”的重新构建,理解光圈的成像逻辑,掌握其与场景的适配规律,才能在按下快门时,让技术真正服务于艺术,让每一幅画面都拥有独特的视觉语言。

相关问答FAQs

Q1:大光圈一定比小光圈更适合拍人像吗?

A1:不一定,大光圈(如f/1.4-f/2.8)确实能通过浅景虚化背景突出主体,适合环境杂乱或希望营造“梦幻感”的人像,但在特定场景下,小光圈(如f/4-f/5.6)可能更合适:例如多人合影(需保证前后人物清晰)、环境人像(需保留背景细节以交代场景),或光线充足时(无需大光圈进光,避免边缘画质下降),选择光圈需结合拍摄主题、环境光线和想要表达的视觉效果,而非盲目追求“大光圈”。

Q2:为什么用最小光圈(如f/22)拍风景时,画面反而变模糊了?

A2:这是衍射效应导致的物理现象,当光圈缩至极小(如f/16及以下),光线通过镜头孔径时会发生明显衍射,光线不再沿直线传播,而是向四周扩散,导致弥散圆直径增大,画面整体锐度下降,细节模糊,小光圈下镜头像差虽得到校正,但衍射会成为画质的主要限制因素,风光摄影中推荐使用f/8-f/11作为“最佳光圈”,既能获得足够景深,又能最大程度避免衍射对画质的影响。